Георгий Федотов

У конца «третьей эпохи» (к практической теории социальной эсхатологии). Кратократия. Взлёт и падение перестройки

Винтовка рождает власть

Мао Цзэдун

Наш паровоз, вперёд лети!

В Коммуне остановка.

Иного нет у нас пути,

В руках у нас винтовка.

(Из коммунистической песни)

Этот поезд в огне,

И нам не на что больше жать.

Этот поезд в огне,

И нам некуда больше бежать.

(Из некоммунистической песни группы «Аквариум»)

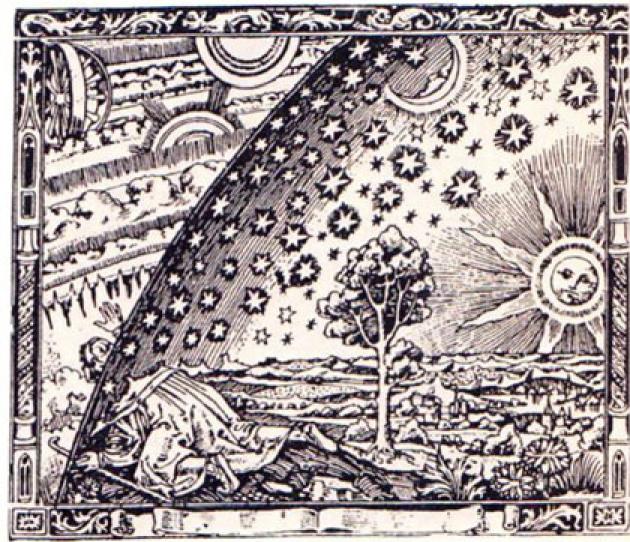

.jpg)

Автор рисунка: Г. Басыров

...Всё логично. Винтовка в руках рождает власть, ну а раз в руках винтовка, то можно уже и не думать, только вперёд – и с песней, нон-стопом, к коммуне («страх увидеть бездну сильней, чем страх в неё шагнуть» – Н. Коржавин). В коммуне действительно произойдёт остановка, коммуна по природе своей есть «бег на месте общепримиряющий». После остановки окажется (а впрочем, это было и «в пути»), что кругом враги – жги их огнём. И вот уже огнём охвачен весь поезд. Бежать некуда.

Часть пассажиров пытается спастись, спасая поезд, а это предполагает смену бригады, ведущей поезд, всей команды – от машиниста до проводников. Эти попытки становятся всё более организованными. Что будет делать бригада поезда, по крайней мере, та её часть, которая не хочет перемен или алчет перемен своих?

Конечно же, постарается задавить наиболее активных спасателей – как среди пассажиров, так и в своей среде, если таковые в ней появляются. Кто-то пытается мирить стороны, балансируя между ними, но ситуация приближается к развязке – к концу периода «зрелой перестройки» – периода «цветов запоздалых», когда до крайности обострились противоречия между кратократией, между теми, кто внутри неё, инсайдерами и теми группами, которые сформировались вне её, – аутсайдерами.

В какой-то момент становится ясно: перестройке – конец. Как скоро, каким образом, с какой стороны – эти вопросы становятся техническими. Период «цветов запоздалых» сменяется периодом «объявленной смерти».

Период этот интересен не только сам по себе с точки зрения истории. Он важен ещё и по другим причинам с точки зрения как реальных социальных процессов, так и задач данной статьи. Помнится, одним из аргументов самих путчистов (после провала) и их защитников был следующий: это никакой не переворот, власть и так находилась в руках тех, кто стал членами ГКЧП, а потому они и не нуждались ни в каком перевороте.

В этой аргументации есть своя логика. Коммунистическая (кратократическая). А потому действующая только в социальном пространстве коммунистического строя, в рамках кратократической зоны и объясняющая только их. Но в том-то и дело, что в 1990–1991 годах в СССР уже существовала не только кратократическая зона, но и, помимо и наряду с ней, другая, принципиально иная социальная подсистема. Более того, она расширялась и укреплялась, сужая социальное пространство кратократии.

Да, гэкачеписты обладали властью в кратократической зоне, но этого уже становилось мало для нормальной реализации власти-собственности и для такой капитализации, или паракапитализации, которая устроила бы кратократию. Именно поэтому с конца 1990-го кратократия развернула репрессивно-революционное наступление на новые политико-экономические группы и российскую государственность, которая ставила палки в колёса союзному процессу паракапитализации.

В этом смысле период «хроники объявленной смерти» перестройки, кульминировавший августовским путчем, весь наполнен этим контрнаступлением кратократии (и сопротивлением, всё более активным ему).

Далее, само это репрессивно-революционное контрнаступление, как показывают события октября 1990-го – августа 1991-го, развивалось по двум направлениям, отражая компромисс, достигнутый летом – осенью 1990 года между двумя основными фракциями кратократии. Одно направление – чисто репрессивное (попытки государственного переворота, устрашения). Второе я бы назвал вторичным кратократической экспроприации.

Речь идёт о силовых (а потому в кавычках) «экономических мерах кратократии» (правительства В. Павлова), направленных на хозяйственный и финансовый разгром конкурентов кратократии и экономическое обескровливание общества. Период октября – августа показывает тесную связь и синхронность репрессивных и революционно-экспроприаторских акций. Поэтому данная статья во многом посвящена событийно-аналитическому аспекту проблемы.

То, о чём пойдёт речь ниже, после некоторых теоретических размышлений не представляет собой историю десяти последних месяцев перестройки. В равной степени не были историческим повествованием и предыдущие части работы. Отбиралось наиболее важное с точки зрения логики данного анализа, а чем-то приходилось жертвовать. Например, XXVIII Съезд. Важное событие. Спору нет. Но его пришлось оставить в стороне (1).

Историю (в строгом смысле этого слова) перестройки ещё предстоит написать, и, думаю, это будет увлекательнейшее занятие и не менее увлекательное чтение – сплав исторического повествования с детективом, триллером и плутовским романом. Здесь же речь не об истории, а о выделении определённых вех, веховых событий, необходимых для анализа. Но сначала – некоторые пояснения и размышления.

A propos de...

Итак, осенью 1990 года кратократия, выстроившись клином (а точнее, свиньёй; этот термин более соответствует сути явления) взяла курс на революцию кратократическую – «прокапиталистическую» или, точнее, паракапиталистическую и двинулась на демократические укрепления. Я говорю не капиталистическая, а либо «прокапиталистическая», либо «паракапиталистическая», иногда с кавычками, но чаще без них. Почему кавычки и приставки? Это – указание на определённую условность термина, его неоднозначность с точки зрения различных социальных групп и социальных ситуаций.

Дело не обстоит так, что некие кратократы сказали самим себе и окружающим: давайте превращаться в капиталистов. Объективная логика развития как современного мира, так и самой кратократии подталкивала её к экономизации, то есть, во-первых, к легализации экономического благосостояния, достигнутого за время «застоя», во-вторых, к связанной с ней и вытекающей из неё необходимости дополнения внеэкономических форм и методов отчуждения – экономическими (эксплуатацией) с постепенной заменой первых вторыми.

Готовность различных групп кратократии к экономизации, к степени её допустимости была, естественно, различной. Репрессивные структуры могли допустить только незначительную внешнюю экономизацию, призванную лишь способствовать военной модернизации и росту бюджета ВПК. Другие группы кратократии были заинтересованы в более глубокой экономизации, в том числе производственных отношений.

В этом же направлении действует и логика современного экономического развития: экономизация если не означает, то предполагает капитализацию. Последнее, правда, не значит, что вчерашний кратократ автоматически становится капиталистом и делается таковым по содержанию, хотя какая-то часть кратократии могла превращаться и превратится в капиталистов (наиболее вероятно финансового типа).

При нормальном ходе процесса большая часть кратократов, объединённая в корпоративные целостности концернов, бирж и тому подобного, имела хорошие шансы на то, чтобы стать функциональным элементом мирового капитала, то есть бюрократами, обслуживающими товарные потоки мировой капиталистической экономики.

Правда, это не означает капитализации общества. И не только потому, что Россия в принципе антикапиталистическая по доминирующим формам своей социальности страна, но и потому, что у мирового капитала нет такой потребности да и возможности переварить Россию на капиталистический манер. Как говаривал Илья Муромец, «а не рано ли, Идолище, похваляешься – подавишься ведь»).

Я не говорю уже о таких формах развития в рамках мирового капитализма, как «зависимое участие» (а не развитие, хотя бы зависимое) – это особый разговор. Поэтому-то речь идёт не столько о капитализации, сколько о паракапитализации или «прокапиталистическом» варианте развития , чем указывается прежде всего направление, вектор движения определённой социальной группы и значительной части общества. Части, поскольку далеко не всё общество может капитализироваться легко или капитализироваться вообще.

.jpg)

Товарищ (имя обозначьте сами), работа эта адова будет сделана. И делается уже! Автор рисунка: И. Смирнов

Да и в самой этой части – кратократии – исторически не всё так просто даже с паракапитализацией. Одно дело – объективная перспективная среднесрочная цель, задача. Совсем другое – как понимать задачу, ситуацию, цели, реальность, наконец, как может быть выполнена такая задача, в частности, в условиях одной отдельно взятой страны с мощными антикапиталистическими традициями, формами социальности, институтами и, вообще, в принципе. Ведь решение такой задачи, никуда не денешься, предполагает если не физическое, то социальное взаимное истребление кратократов.

Конечно, большевикам коммунистам-кратократам не привыкать. «Мочить» собственных же товарищей по «партии» и по «классу» – их обычная практика, начиная с террора 20-х – 30-х, когда советские коммунисты уничтожили советских же коммунистов больше, чем уничтожили немецких коммунистов нацисты за то время, что были у власти, и кончая поношением экс-коммунистами из числа «реформаторов» своих же бывших соратников как «партократов».

И то сказать: запретил КПСС бывший коммунист, бывший кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. О роспуске КПСС вообще объявил её генсек! Отстаивали правильность запрета КПСС в Конституционном суде бывшие коммунисты, свою общественную карьеру построившие как карьеру прежде всего партийную. Кратократия вообще ориентирована на захват власти и удержание её любой ценой. А потому падающего подтолкни веслом по пальцам, ногой – по яйцам.

Вообще, лучшие борцы с коммунистами сами же коммунисты. Ещё раз напомню, что больше всего коммунистов за всю историю человечества уничтожил сам коммунистический режим. И лучших специалистов по уничтожению коммунистов выдвинула опять же коммунистическая среда – по тем принципам и логике, по каким и лучшие крысоловы, крысоеды (это особым образом обученные крысы, и об этом прекрасно рассказано в романе Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»).

Однако процесс социального взаимоуничтожения в ходе «кратократической революции» как паракапиталистической (своеобразного «капиталистического пути развития кратократии», по которому можно идти относительно долго, не превращаясь содержательно в капиталистов) неоднозначен и чреват опасными неожиданностями для самих «паракапиталистов» от кратократии.

Мало ли что объективная логика подталкивает часть кратократов в сторону бюрократической и капиталистической трансформации; Россия – страна Емель и Емелек, Левшей, мальчишей-кибальчишей и плохишей (причём кибальчиши могут стремительно превращаться в плохишей и наоборот. Как говаривал Аввакум, «ишо вчера был блядин сын, а топер вот батюшко»).

Как и всё российское, включая самодержавие и большевизм, капитализация или паракапитализация кратократии может обернуться чем-то совсем неожиданным. Не только кровью, но и появлением каких-то таких новых форм, не коммунистических и не капиталистических, а таких, какие не имеют аналогов. Это не какой-то третий путь (его нет), а вариант жизни в «порах» времени или пространства мировой капиталистической системы или в «туннеле под миром». Ведь по части экспериментов, особенно социальных, мы «впереди планеты всей» до сих пор. К тому же Крот Истории роет медленно и разбить себе морду может обо всё что угодно.

В посткоммунистическом обществе это может быть, например, криминализация – в различных её формах и измерениях. Скажем, криминализация «снизу», способная в условиях развала старых и неоформленности новых структур стать новым особым социально-экономическим блоком укладного порядка. Это – тем более, что криминальные структуры нередко быстрее выходят на мировой рынок и, пользуясь связями и поддержкой зарубежной организованной преступности, усиливают свои позиции по отношению к «некриминальному сектору» внутри страны.

Ещё один фактор усиления и возможностей ускоренного роста – тесные связи организованной преступности с официальными структурами. Для представителей последних сотрудничество с криминальными и субкриминальными структурами становится дополнительным шансом в паракапитализации или просто капитализации, приобретающей, таким образом, криминальный оттенок.

Ещё один перспективный (на 90-е годы) источник криминализации – это общая ситуация посткоммунистического общества, когда развалилась (не могла не развалиться) контролировавшая ведомства центральная (союзная) структура, а ведомства – в прежнем или обновлённом (концерны) виде сохранились нередко в качестве монополистов и могут действовать по сути бесконтрольно. Например, самостоятельно выходить на мировой рынок. Эдакий «ведомственный зависимый капитализм» или, по крайней мере, «ведомственное зависимое участие».

Рано или поздно, однако, перед паракапиталистическими ведомствами и монополистами встанет (уже встаёт) проблема защиты своего положения от посягательств, с одной стороны, аутсайдеров (которые имеют некоторый шанс оформиться в нечто похожее на средний класс), с другой – голодной и завистливой толпы. Пытаться решать эту задачу в середине 90-х годов социальные группы, о которых идёт речь, будут скорее всего на пути создания сильного государства – защитника их собственности.

Такого рода процесс или, по крайней мере, пролог к нему уже начался сейчас в виде борьбы в российских государственных структурах. Внешне это выглядит как возвращение «партократов».

Однако за внешними проявлениями в большей степени скрывается другой процесс: приспособление государства к решению задач новых собственников, освободившихся от капээсэшной скорлупы, не нуждающихся более в структурах тайной и невидимой партийной экономики («борманы КПСС» поработали хорошо!) и легализовавших её. Но мы забежали далеко в 90-е.

Контрнаступление кратократии в 1990 году началось, как и в 1987-ом, осенью, а к зиме и зимой 1991-го уже было в полном разгаре. Правда, контрнаступление в 1987-ом существенно отличается от такового в 1990-ом.

В 1987 году оно развивалось в основном внутри кратократии; три года спустя оно уже представляло собой акцию кратократии в целом, подмявшей, нейтрализовавшей (маргинализировавшей) внутри себя кучку «непреклонных реформаторов» или группу, направленную против «остального» общества – аутсайдеров, новых политических групп и структур.

В 1987-ом кратократия «контрнаступала» в целях проведения таких изменений, реформ, которые позволили бы в целом сохранить не только власть, но и строй, господствующие в нём отношения присвоения, слегка экономизировав их («коммунизм с экономическим лицом»).

В 1990 году её контрнаступление, внешне напоминавшее таковое 1987-го, а именно – усиление центральных и репрессивных структур (Э. Шеварднадзе назовёт это «угрозой надвигающейся диктатуры»). Коммунистическая риторика (а иногда и антикапиталистическая, антирыночная, антизападная) – это контрнаступление, которое объективно имело другую цель, более современную и более радикальную, о которой я уже говорил и для осуществления которой реформы стали опасны. Вот здесь-то, на этой основе, и произошла консолидация кратократии.

И произошла она вовсе не под лозунгами строительства капитализма или «капиталисты всех стран, соединяйтесь!», а на признании (разными группами и по разным причинам) необходимости укрепления централизованных и репрессивных – централизованно-репрессивных и репрессивно-централизованных – элементов системы. Как максимум эти элементы могли выполнить роль щита, скорлупы для трансформации кратократии и устранения возникающих вследствие этого процесса социальных конкурентов.

.jpg)

Мы, как его... не на параде, мы к... (нужное поставьте) на пути. Автор рисунка: А. Орехов

Как минимум – гарантировали сохранение в иной или законсервированной форме оказавшейся под угрозой власти, то есть удовлетворяли и успокаивали инстинкт власти. Последний характерен для любого кратократа, независимо от фракционной принадлежности и склада ума.

Капитализм, кризис – всё это далеко (и чем ниже и уже конкретный кратократический лоб, тем дальше), а власть – вот она, и она уходит из рук с дачами, бабами, элитарной колбасой, загранпоездками. Уходит к этим супостатам-демократам, всяким собчакам, афанасьевым, поповым. Хрен им. Главное – вопрос о власти, власть может всё, в том числе и рынок сделать. Такие или примерно такие мысли гнала логика событий по извилинам кратократических мозгов.

...Революция родилась в мозгу монаха – так писал Маркс о Реформации, которая действительно стала началом «великой капиталистической революции» 1517–1648 годов. Перефразируя, можно сказать: революция родилась в мозгах (или в коллективном мозге) кратократов.

И даже если считать этот мозг рептильным, ситуация не меняется: именно рептильный мозг «ведает» отношениями власти и иерархии. Родилась в мозгах кратократов, когда до них дошло: ещё один шаг, и власть, которую они пытались постепенно реформаторски трансформировать, уйдёт из их рук к тем, кто неожиданно для них возник в этом обществе, а точнее, рядом с их обществом.

В 1988–1990 годах один из важнейших аспектов деятельности Горбачёва заключался в артикуляции, организации (а подчас и имитации) отношений между двумя обществами. Для него и тех сил, которые он воплощал, эти внешние для кратократии отношения (так же, как и внешние отношения с Западом) были функциональным средством решения проблем внутри самой кратократии.

Летом – осенью 1990-го в кратократии оформился принципиально иной негорбачёвский вариант компромисса, предполагавший и принципиально иной тип отношений с некратократическим обществом. Это общество подлежало теперь революционному упразднению, умножению на ноль или, как минимум, резкому ограничению – под лозунгами коммунистического прошлого, но во имя (объективно) такой трансформации, которая в перспективе могла привести кратократию (за сорок лет скитаний по посткоммунистической пустыне) к светлому капиталистическому будущему.

Перед лицом таких задач кратократия, точнее верхний слой как репрессоров, так и значительной части потребленцев-распределителей, вместо исчерпавшего себя (и для кратократии, и для общества) Горбачёва выдвинула на первый план представителей репрессивных центральных структур, сторонников жёсткого курса. Символ – три кратократических «богатыря»: Язов, Крючков, Пуго, так сказать, «коллективный матрос Железняк-2», «кратократический Терминатор».

Ну и наконец ещё одна важная, а в краткосрочной перспективе главная причина того, почему речь идёт о паракапиталистической (а не о капиталистической) революции, заключается в следующем. Главное для кратократии и кратократа при любых обстоятельствах – власть. Какая-то дальновидная часть кратократии могла более или менее осознанно стремиться к экономизации, имеющей целью капитализацию.

Основную же часть подталкивали к этому, повторю, поскольку это важно – объективная тенденция экономизации и приватизации (без капитализации), что усиливалась в брежневское время, а также стремление любой ценой удержать власть. Удержать же её («удержат ли большевики власть?») можно было (логически) только на пути всё той же экономизации и превращения со временем кратократии в экономического (капиталистического – в соответствии с доминирующим укладом современного мира) эксплуататора коммунистического, экс-коммунистического, некапиталистического мира.

Здесь, кстати, есть интригующие исторические аналоги и параллели – превращение феодалов в буржуазию в Западной Европе в XVI–XVIII веках: феодальная эксплуатация феодальной деревни нефеодальным (свободным, корпоративно-торгово-цеховым) городом Италии в XIV–XV столетиях, приведшая к Ренессансу, Контрреформации, рефеодализации и длительному существованию постфеодального общества в капиталистическом уже мире. К сожалению, здесь нет времени разбирать эти аналогии. Отмечу только, что у кратократии нет таких больших сроков, какие были у европейских феодалов и итальянских банкиров и патрициата. К тому же кратократия на рубеже третьего тысячелетия вместе с капитализмом оказалась у конца третьей эпохи, когда все стрелки часов словно взбесились.

Итак, краткосрочная цель кратократии – сохранение власти, пусть в экономизированном или даже капитализированном виде. Внутрикратократические споры, споры о вариантах перестройки были спорами о реформистских способах сохранения власти – степень экономизации, степень репрессивности, роль центральных органов, тип решения дилеммы «Центр – Ведомства» и так далее.

К осени 1990 года к внутрикратократическим спорам добавились споры кратократии с обществом, а потому реформаторские способы решения проблем переплавились в один-единственный способ – сохранение власти посредством экономизации.

Реализация экономических (капиталистических) задач кратократией в условиях борьбы с некратократическими группами заставляла её использовать привычные антикапиталистические, коммунистические, централизованно-репрессивные структуры и методы. Капиталистическое и антикапиталистическое тесно переплелось здесь в едином – Власти, которой как целью, ценностью и принципом кратократия не собиралась поступаться (экономизировать – да, капитализировать – можно, но только нам самим и то не всем, и уж никому из посторонних). Вот потому-то решение этой внутренне противоречивой задачи, призванной обмануть Историю, я называю паракапиталистической (или второй кратократической революцией, вторым Октябрём – в прямом и переносном смысле).

Отсюда – союз, блок, компромисс представителей двух частей кратократии. С одной стороны – паракапиталистических революционеров, прежде всего, «потребленцев-распределителей», готовых экономизироваться, капитализироваться (но только постепенно и без какого бы то ни было реального, социально значимого допуска реальных, а не карманных и бутафорских экономических и политических конкурентов на общественную арену).

А с другой стороны – тех, кто готов был к использованию силовых репрессивных методов в любой сфере и не нуждавшихся непосредственно ни в рынке, ни в капитализме. Последней части кратократии «экономизация» требовалась, как я уже говорил, для целей военной модернизации, приобретения более современного облика и возможности в более широких масштабах наполнять карманы за счёт различных СП, МП и так далее.

Суть этого блока («компромисса»), сформировавшегося к осени 1990 года, изложил в октябре на очередном пленуме ЦК КПСС тогдашний первый секретарь МГК КПСС Юрий Прокофьев: переход к рынку – да; наличие различных форм собственности – да, но частной собственности – нет; примат коллективной собственности при разгосударствлении (2).

Давайте вдумаемся, как это: коллективная собственность при разгосударствлении? А очень просто: ведомственная собственность, полностью освобождённая от «государственного» контроля, но не ставшая частной (для аутсайдеров) и существующая в замаскированном, закамуфлированном виде собственности либо «трудовых коллективов», либо акционерных обществ, возглавляемых кратократами – с приставкой экс и без неё.

Представляют интерес рассуждения Прокофьева и на политические темы. Отметив, что с целью развития «равноправного партнёрства» он встречался с представителями различных партий (и назвав при этом прежде всего либерально-демократическую партию В. Жириновского), Прокофьев подчеркнул, что КПСС рыхла. Перестроившись, продолжал он, КПСС может стать одной из трёх основных сил на политической арене: «КПСС, социал-демократическое и социалистическое движения, которые, видимо, объединятся, и либерально-демократическая партия» (3).

Мечты, мечты. Однако Прокофьев опытный кратократ, homo habilis cratocraticus, и к его словам следует внимательно прислушаться, поскольку за ними проглядывает политическая стратегия кратократии – 90.

Что значит «рыхлая КПСС перестроится»? Это значит, что из неё будут выброшены, вытеснены, отторгнуты все демократические («диссидентские») группы. Им суждено пополнить некий социалистическо-социал-коммунистический гибрид, представленный бывшими коммунистами, сторонниками социалистического – но с человеческим лицом – выбора. Серьёзной опасности такой гибрид для кратократии не представлял; социальное пространство его в условиях расширения «кратократической революции» неминуемо сужалось бы. (Да и в противоположной ситуации, по-видимому, тоже. По крайней мере, пока, на 1992 год, социальная, политическая и теоретическая импотентность российской социал-демократии сомнений не вызывает.)

Ну и, наконец, либерально-демократическая партия, которая была уготована как загон для всех несоциалистических групп и сил. Теперь ясно, почему именно ЛДП была зарегистрирована первой среди других партий и какую роль предназначали ей коммунисты. Но ситуация изменилась, и ЛДП поменяла облик.

Из сказанного Прокофьевым вырисовывается картина такой властной структуры общества, в которой КПСС, очистившись от своих диссидентов, ставшая более монолитной, потому более мобильной и сильной, в очередной раз сплотившись вокруг ядра – ленинского ЦК, манипулирует двумя другими крупными партиями, если не контролирует их. Спектакль? Да. Для кого? Для Запада? Отчасти. В большей степени – для себя и общества в целом.

Не сбылось. А задумка, вроде бы, неплохая была: превращение кратократии в эдаких паракапиталистических невидимок. Господствующий класс – невидимка, похожий на тот, что Станислав Лем описал в романе «Эдем».

Но «Эдем» Лема – это фантастика. А в реальности союз «репрессоров» и паракапиталистических революционеров чреват проблемами. Дело в том, что единственным raison d'etre такой репрессивной военно-гэбэшно-милицейской структуры могло быть более или менее активное и самовоспроизводящееся насилие, которое даже в среднесрочной перспективе объективно вступало в противоречие с задачами паракапиталистической революции.

Отсюда варианты: либо «ночь длинных ножей», в которой паракапиталисты уничтожают или нейтрализуют высокопоставленных штурмовиков, то есть выполняют то, что не получилось у демократов; либо «штурмовики-репрессоры» жёстко ограничивают рынок и так далее и тому подобное. Но это означало бы реставрацию кратократии, что по сути невозможно: ей нет места в XXI веке.

Однако возможен был опять-таки компромиссный вариант, когда, не превращаясь непосредственно в капиталистов, кратократия, во-первых, сжимается, численно сокращается; во-вторых, поддерживаемая репрессивными структурами, а также мерами и акциями, называемыми «кратократический рынок», она полностью снимает с себя все обязательства по «государственному» обеспечению минимума благосостояния населения (иначе говоря, ни капитализма, ни коммунизма, а кратократия у власти – по принципу: «ни мира, ни войны, а правительство рабочее») и начинает «бомбить» общество, превращаясь в узаконенного экономического бандита. А что? Логичный вариант: от внеэкономического бандитизма к бандитизму преимущественно экономическому, но – поддержанному силовыми репрессивными структурами.

.jpg)

Автор рисунка: А. Меринов

В таком «сжавшемся» виде кратократия, точнее посткратократия, в большей степени отвечала бы новой стадии развития капитализма, была бы более приспособлена к нему. Что же касается применения репрессий, то, если в 20–30-е годы они были средством генезиса, то в данном случае стали бы лишь средством продления конца. Данный вариант отчасти напоминает Великую реформу 1861 года, на лишние полвека продлившую жизнь самодержавия.

Правда, лишь отчасти. Потому что, во-первых, та реформа была освободительной (здесь же усиление репрессий неизбежно); во-вторых, при нынешних темпах мирового социального развития и той степени развала, в которой находится экономика СССР (России), никаких пятидесяти лет нет, отсрочка может быть лишь очень короткой. Теоретически для кратократии спасти положение может лишь ситуация резко вырастающего (в рамках нового кондратьевского цикла, который должен начаться в самом конце XX века) спроса в Европе на гастарбайтеров из России.

Однако если в краткосрочной перспективе это может решить некоторые экономические проблемы и снять социальное напряжение, в среднесрочной перспективе это ставит перед посткратократическим режимом неразрешимые противоречия. Но обо всех этих вариантах можно поразмышлять позже, например, когда речь пойдёт об августовском путче, о ГКЧП и тех вариантах, которые могли реализоваться в случае их успеха.

Ситуационно центральные и репрессивные структуры кратократии вышли в ней на первый план осенью 1990 года. И в тот момент это было силой кратократии, её последним аргументом как цельного социального блока, как бы монолита. Но в том-то и дело, что она уже не была монолитом, и в ней сохранялись все те противоречия, о которых шла речь выше. И потому социальный союз «Осень – 90» мог в определённых обстоятельствах (а они меняются) оказаться непрочным, стать не силой, а слабостью кратократии. Ставка на центральные и репрессивные структуры лишала кратократию свободы манёвра, а ведь она может понадобиться.

Лишала свободы в заключении социальных компромиссов с «остальным» обществом, а они могут стать выгодны каким-то группам или фракциям кратократии (например, производственникам, о которых у нас ещё будет речь). И вот тогда-то центральные и репрессивные структуры оказываются лишними, ослабляющими кратократию, ограничивающими её адаптационные возможности. В этой силе-слабости коренятся многие странности и парадоксы событий 19–21 августа 1991 года и того, что последовало за ними осенью 1991-го и позже. Но сейчас мы должны вернуться в осень 1990-го.

Последняя осень перестройки

Хотя именно президент Михаил Горбачёв сам по сути похоронил антикратократические «500 дней», тем не менее кратократии, перешедшей в наступление, этого было мало. Мало. Несмотря на то, что как бы в развитие фактического отказа от программы «500 дней» Горбачёв подписал указ «О первоочередных мерах по переходу к рыночным отношениям». Указом, по названию направленным на развитие рынка, предусматривалось изъятие у предприятий всей прибыли, полученной сверх, как было сформулировано, «предельного уровня рентабельности».

Всё та же игра в переход к рынку таким образом, чтобы исключить конкуренцию кратократии со стороны аутсайдеров, эдакий заплыв к рынку с ядрами на ногах. Кто быстрее? Кратократам было нужно, чтобы президент занял чёткую позицию и в «политике», не только в экономике. Занятие «более чётких позиций в политике» означало бы всё больший отход от курса «демократизации и гласности», усиливало позиции кратократии, делало Горбачёва ещё более зависимым от неё и компрометировало президента в глазах Запада.

Только достаточно сильная компрометация Горбачёва в глазах Запада, помимо устранения в той или иной форме, могла позволить блоку «репрессивных революционеров-капиталистов» убрать ставшего ненужным им генсека.

Уже 10 октября 1991 года всё тот же Прокофьев по сути призвал Горбачёва «определиться»: «Для стабилизации ситуации в обществе и в партии, – сказал Прокофьев, – нужна более чёткая позиция руководителя. Трудно определяться, когда курс колеблется то вправо, то влево».

К прессингу присоединились военные. Их ответ (случайный или намеренный) на сообщение о присуждении Горбачёву Нобелевской премии мира был простым и ясным: 24 октября 1991 года на Новой Земле провели ядерный взрыв.

Указ президента, о котором шла речь, – не единственный пример удара по деловой активности аутсайдеров.

Ясно, что принятие «Основных положений» вместо программы Шаталина-Явлинского обусловило новый этап борьбы новых экономических и политических групп с кратократией (и наоборот), формой которого стала борьба России и Центра.

Уже в октябре 1990-го рухнул хрупкий союз между Ельциным и Горбачёвым. При этом Ельцин охарактеризовал президента как человека, с которым невозможно вступать в договорные отношения, а Горбачёв (да здравствует Центр!) призвал вернуться к ценностям и лозунгам Октября. Начался новый виток войны законов. Один только пример: 24 октября Верховный Совет (ВС) СССР принял Закон об обеспечении действия законов и иных актов законодательства Союза ССР, а ВС РСФСР – Закон о действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР.

Схватка за собственность, точнее за объекты присвоения, началась. Россия бескомпромиссно подтвердила свою собственность указами ВС РСФСР «О защите экономического суверенитета РСФСР» и «О принципах формирования государственного бюджета РСФСР на 1991 год». Второй указ по сути означал, что теперь СССР (Центр) будет получать от России значительно меньше средств, чем ранее.

Внешне парадоксальность ситуации заключалась в том, что в принципе и Россия и СССР – та и другой с центром в Москве – были Центром, и схватка между Россией и Союзом была схваткой двух Центров. Но это лишь внешнее впечатление. Если союзный Центр был центром кратократической организации власти, то Центр России был центром принципиально иной, по крайней мере по направленности и функции, организации власти – государственной, Государственным центром.

Внешне это и не могло выглядеть иначе как борьба двух различных, особых субъектов власти, находящихся в то же время на одной территории. Разумеется, в государственных по функции российских органах власти сидели те же бывшие кратократы с кратократическими привычками, ухватками, логикой, ценностями, мировоззрением и даже физикоантропологическим обликом.

Но, во-первых, они становились (плохо или хорошо – другой вопрос) носителями иной функции; во-вторых, логика борьбы за место под солнцем, «капитал», вложенный ими в новые структуры и новые функции, заставляла их в большей или меньшей степени противостоять кратократическим формам, особенно в звеньях выше середины иерархии власти. В этом смысле «война законов» была «войной миров» – социальных.

Неудивительно и то, что сама борьба «аутсайдеров» – новых политических и экономических групп с кратократией приняла государственную форму организации. Государство Россия было единственной структурой, способной социально сколько-нибудь значимо объединить и защитить эти группы. Разумеется, и само оно нуждалось в их поддержке.

Война законов разворачивалась на фоне активизации коммунистической прессы, депутатской группы «Союз», коммунистов-полозковцев. Самостоятельнее зазвучал голос Лукьянова. Всё чаще слышались призывы к тому, чтобы президент наконец-то использовал полученные ещё в сентябре 1991 года особые полномочия.

По крайней мере, в одном осенне-зимнее контрнаступление кратократии 1991-го было похоже на аналогичную кампанию 1987 года – кадровыми перестановками. Но если тогда, в 1987 году, «ушли» только одного «прораба перестройки», то в 1991 году их ушло сразу трое: премьер-министра Рыжкова сменил Павлов; министра внутренних дел Бакатина – Пуго (кстати, заместителем Пуго стал армейский генерал-лейтенант Громов – седьмой и последний по счёту командующий воевавшей в Афганистане 40-й отдельной армией); министра иностранных дел Шеварднадзе – Бессмертных.

Ну а в самый канун нового года на IV Съезде Горбачёв, стремясь, по-видимому, сделать новогодний подарок (кому? – себе? – стране?), по сути заставил депутатов избрать Янаева вице-президентом. Того самого Янаева, который на вопрос депутата Юрия Андреева: «Мне показалось, что в ваших движениях некоторая заторможенность. Как у вас со здоровьем?» ответил: «Жена говорит, что у меня хорошее здоровье... Я болею всеми теми болезнями, которыми болеют настоящие мужчины. Нормальный мужик, уверяю вас...» (4)

Янаев. Павлов. Пуго. Какие люди! И без охраны! Охрану к ним приставят позже, в августе 1991 года. А пока что, в самом конце 1990-го, выдвиженцы репрессивных революционеров-паракапиталистов занимали ключевые позиции.

В любом случае 1990 год кончался тревожно, и трагикомичный эпизод с избранием Янаева внёс в очередной акт российской трагедии не больше комизма, чем собака, впившаяся зубами в зад деревенского шута Щукаря в эпизоде раскулачивания из «Поднятой целины».

От января к апрелю, или «Американские горки» в советской системе

Чувство тревоги, возникшее у многих в конце 1990 года, не обмануло. В начале 1991-го пролилась кровь в Вильнюсе.

Действия кратократии в первые, отсчитывая от Вильнюса, восемь месяцев очень чётко и красочно отражают тот союз – репрессивно-паракапиталистический, который оформился летом – в начале осени 1990 года. В действиях этих удивительно были синхронизированы силовые акции, действия на межреспубликанском и властном («социально-политическом») уровнях, силовое давление в рамках тех или иных институтов власти, с одной стороны.

И акции экономического характера, более или менее масштабные (но в любом случае направленные на маргинализацию, удушение экономических конкурентов кратократии «в условиях перехода к рынку», на экономическое выматывание, обескровливание общества) – с другой. Короче говоря, речь шла об очередной, столь любезной сердцу истинных большевиков, экспроприации, только теперь организованной в отношении новых предпринимателей и населения страны в целом.

В январе эта синхронизация военно-силовых и экономических акций проявилась в связке «события в Вильнюсе – обмен 50 и 100-рублёвых купюр». Ну а самый конец января прошёл под аккомпанемент заявлений Павлова о стремлении Запада разрушить советскую экономику и действий прокуратуры СССР по делу о 140 миллиардах, когда с целью компрометации российских властей 29 января прокуратура завела уголовное дело по статье 170 УК РСФСР – злоупотребление властью или служебным положением.

Но, разумеется, главным событием января 1991 года стали события в Вильнюсе, когда, по сути, была предпринята попытка государственного переворота. По ряду причин она провалилась. Однако, как было ясно многим уже тогда, в январе (и как стало ещё яснее позже, после ввода танков в Москву 29 марта и после августовского путча) события в Литве и по действиям, и по принципам организации – некий таинственный чрезвычайный комитет – прочитывались следующим образом. Помимо стремления решить чисто балтийские проблемы, отрабатывались действия, предназначенные для Москвы, для Центра. Центра России.

Вообще модели резких властных изменений обкатываются сначала на периферии. Достаточно вспомнить действия Алиева и Шеварднадзе на рубеже 1970-х – 1980-х годов в Азербайджане и Грузии по частному воплощению и проверке общей модели Андропова (5). На этот раз в силу обстоятельств, воспринимаемых кратократией в качестве угрозы, полигоном стали Литва, а спустя неделю, хотя и в значительно «меньшем объёме» – Латвия (перестрелка 20 января 1991-го между ОМОН и латвийской полицией у здания МВД Латвийской республики).

В феврале эхо Вильнюса дошло до России и Москвы: было введено совместное патрулирование милицией и военными улиц российских городов.

В самом начале февраля произошли кадровые перестановки в КГБ, которые наблюдатели, включая экс-генерала Калугина, охарактеризовали как консолидацию вокруг Крючкова преданных ему людей.

Начали множиться слухи о грядущем запрете политических партий и отмене закона о печати. И если первая волна слухов материализовалась лишь в предложениях группы «Союз», то вторая волна подтвердилась, когда Горбачёв предложил внести в закон о печати такие поправки, которые «усилили бы объективность» прессы. Однако 15 февраля попытку накинуть узду на прессу удалось провалить. А вот на «кравченковском» телевидении начали всё сильнее закручивать гайки.

Тем временем Павлов продолжал обкладывать «красными флажками» специфических указов и налогов предпринимателей – кратократическая революция на марше. При этом новый премьер- министр не плакал, подобно Рыжкову, а очень спокойно и цинично излагал свою концепцию перехода к рынку: рынок – конечно, да. Но при сохранении главной, ведущей роли коллективной (читай: корпоративной) собственности. Промышленность должна развиваться – да. Но решающая роль отводится тяжёлой и добывающей промышленности: да здравствует ВПК!

Комбинация и даже совпадение силовых и экономических акций кратократии, пожалуй, наиболее отчётливо внешне отразилась в частном случае – деле Артёма Тарасова. Против предпринимателя было возбуждено дело – политическое – по обвинению в оскорблении чести и достоинства президента. Внешне – потому что Тарасов в значительной степени был созданным прессой символом свободного и независимого предпринимательства; в реальности же в деятельности его фирмы пересеклись, а затем и столкнулись интересы различных групп, фракций и даже стадиальных экономических стратегий кратократии. С личной точки зрения история Тарасова – одна из драм эпохи перестройки, а может, и трагедий – человека, стремившегося использовать кратократию в своих целях, но в конечном счёте оказавшегося использованным – в качестве пробного шара, социального сапёра – и отброшенного ею.

.jpg)

Автор рисунка: О. Эстис

В феврале же кратократия начала получать контрудары. Ельцин жёстко выступил в прямом эфире с критикой руководства страны и лично Горбачёва, прошёл многотысячный митинг на Манежной площади. В марте борьба кратократии и наиболее активных сил «остального» общества развивалась по восходящей, достигнув своей кульминации к концу месяца. На каждое действие, особенно силовое, в сфере власти кратократия получала ответ, экономические акции парировались российским законодательством.

Российские власти, государственные структуры, в том числе и экономические, всё чаще ставили подножку «кратократической революции». (Лучший пример – схватка Госбанка СССР и российского Центробанка.) Или ещё пример: решила кратократия провести референдум о сохранении «обновлённого Союза», референдум, вопросы которого были сформулированы по принципу: «Девочка, ты хочешь на дачу или чтобы тебе голову оторвали» и подталкивали неискушённого в «политике» человека к ответу: «обновлённому Союзу – да». Хорошо.

Но в ответ новые политические группы, российское руководство делают встречный ход: на территории России в бюллетени референдума вносится дополнительный вопрос, нужно ли России президентство, а в Москве ещё и вопрос о необходимости введения должности мэра.

10 марта состоялся митинг сторонников Ельцина на Манежной площади, хотя и не столь внушительный, как митинги после XXVIII Съезда КПСС или февральский митинг. 15 марта Ельцин обратился прежде всего к жителям России по ленинградскому телевидению (на Центральном ТВ Кравченко, пришедший, по его собственным словам, «выполнять волю президента», готов был «расщедриться» лишь на 10 минут для лидера России). В своём обращении Ельцин сказал о необходимости, во-первых, борьбы с партократией и, во-вторых, создания партии, альтернативной КПСС.

В ходе референдума обе противоборствующие стороны добились поставленных целей: 71% населения страны высказался за «обновлённый Союз» и 70% – за необходимость введения президентства в России. Комментируя эти результаты, Горбачёв ещё тогда проницательно заметил, что российское президентство, если оно будет реализовано, создаст ситуацию, когда «ни о каком Союзе суверенных государств, о сохранении Союза не может быть речи» (6).

Чувство такого рода тревоги усиливалось у кратократии тем, что с 1 марта 1991 года начали бастовать шахтёры Донбасса и Кузбасса (требований – целый комплекс, включая политические: отставку правительства Павлова). Ельцин начал активно склонять к переходу под российскую юрисдикцию промышленные предприятия, в том числе и ВПК. Вот здесь-то у кратократии и произошёл первый серьёзный нервный срыв – ввод танков в Москву 28 марта 1991-го.

Разумеется, следует предположить, что подобные акции планировались заранее и даже отрабатывались. И всё же «танковый ход» накануне и во время III внеочередного Съезда депутатов РСФСР был ошибкой. Ведь сам съезд собирался противниками Ельцина как раз для того, чтобы свалить председателя ВС – и потому-то и был внеочередным.

Реализация поставленной задачи в качестве conditio sine qua поп требовала осторожных шагов, тонких, а не силовых ходов и, уж как минимум, такой игры, которая не была бы контрпродуктивна по отношению к коммунистам и не позволила бы Ельцину набирать очки за просто так, как говорят в народе «дуриком».

27 марта 1991 года кабинет министров, откликаясь на просьбу 29 депутатов оградить их от оскорблений со стороны сторонников Ельцина, де-факто объявил Москву на осадном положении. Показательно, что депутаты «обратились с просьбой» не к российским и не к московским властям, а к президенту СССР. Было решено ввести в город войска и запретить манифестации сторонников Ельцина.

28 марта депутаты шли на съезд мимо танков. Не желая становиться статистами общественной жизни, они отменили постановление союзного кабинета. Правда, из 911 депутатов за отмену голосовали 532, то есть далеко не преимущественное большинство. Перед Горбачёвым был поставлен ультиматум: съезд возобновит работу только тогда, когда войска, танки покинут город. Более того, несмотря на запрет, в Москве прошли манифестации.

Горбачёв, пообещав, что 29 марта войска будут выведены из Москвы, по сути как бы оформил де-юре решение российского парламента.

Политический обозреватель газеты «Коммерсантъ» Михаил Соколов назвал статью о ситуации 28–29 марта, по которой я воспроизвёл события и привёл цифры голосовавших, так: «28 марта: Великий Центр умер?» Вопросительный знак, на мой взгляд, здесь не столько играл свою обычную роль, сколько призван был придать оттенок осторожности, сдержанности, отчасти утвердительному заключению. Отчасти – потому что Центр одновременно и умер и не умер.

28 марта Центр совершенно определённо умер как структура власти, способная законным способом диктовать свои условия государственным структурам России. Более того, события 28 марта показали, что даже незаконные действия Центра, опирающиеся на силу, но нерешительные, недостаточно или просто слабо подкреплённые, могут быть нейтрализованы. В этом смысле Центр действительно умер.

В то же время у него оставалось достаточно реальных средств, чтобы попытаться (с хорошими шансами) задавить любую оппозицию. И в этом смысле он был жив. Но такая «жизнь после смерти» была теперь вполне законна либо с согласия президента посредством введения военного или чрезвычайного положения, либо путём переворота. Объективно будущие путчисты начали загоняться в угол ещё в марте 1991 года. Неисповедимы пути твои...

События 27–28 марта, обладавшие сильным демонстрационным эффектом, оказали большое влияние на дальнейшее развитие событий – краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное (в данном контексте – дни, недели, месяцы).

Рубрика научного обозревателя «Социума»

Андрея Фурсова

Продолжение в следующем номере

***

1 – Пользуясь случаем, хочу поблагодарить те газеты (их сотрудников и авторов), которые я регулярно читал в последние три-четыре года и в которых искал событийное подтверждение (или опровержение) своей концепции. Это: «Коммерсантъ», «Мегаполис-Экспресс», «Московские новости», «Московский комсомолец», «Независимая газета».

2 – «Московский комсомолец», 21.10.1990.

3 – «Московский комсомолец», 21.10.1990.

4 – «Московский комсомолец», 28.12.1990.

5 – Подр. см.: В. Соловьёв, Е. Клепикова. Заговорщики в Кремле. М., 1991.

6 – «Известия», 18.11.91.

7 – «Коммерсантъ», 1991, №13. – С. 1.