Слово – всё, реальность – ничто?

«Воображать легче, чем работать, – вот происхождение социализма (по крайней мере ленивого русского социализма)».

Василий Розанов

.jpg)

Всегдашняя молодёжная «коза» «перестройщикам». С августа 1991-го пальцы начали перестраиваться в знак «V». Дай-то Бог!

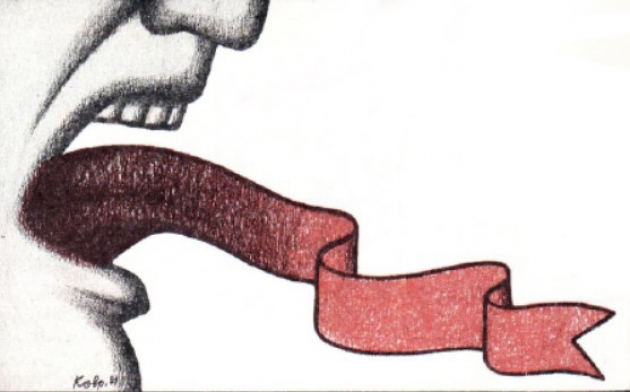

Повелительное наклонение революции

Революция – громадное событие в жизни каждого национального языка; и по мере его развития разрастается проблема воздействия слова на человека, власти слова над ним и власти его над словом.

Ежели рассматривать революцию как высказывание изменчивое, но всё же, несомненно, и целостное, то заметнее всего, может быть, окажется своеобразная драма имён. Дарование и укрепление нового имени – непременный атрибут революции, творящей мир заново; и отсюда – переименование прежде всего страны в целом, а затем, тотчас же, городов, площадей и улиц – всего, вплоть до горных вершин. Удивительно: почему-то не подверглись переименованию... реки. Ни одна река, хотя, кажется, Волгу надо было бы назвать именем Ульянова-Ленина, Днепр – Тараса Шевченко. Отыскались бы подходящие революционные деятели и для наречения их именами Свири, Оби, Иртыша, Тобола. Однако названия этих рек остались нетронуто девственными. Почему? Я спрашивал многих; и лишь один из моих коллег, причём из числа иноземных, объяснил ситуацию впечатляюще точно: имена-то непременно даются чему-то неподвижному и незыблемому.

Революция пробуждает к сугубой активности, форсирует и глагол. Всё идёт по сценарию, пунктуально начертанному ещё в Библии: там, где повествуется о создании мира Богом. Сотворение мира повторяется, осуществляется в новой редакции. Синтаксис, однако, остаётся исконным, ветхозаветным.

Революция императивна. Маяковский, обладавший безошибочной интуицией языка революции, её слова, в первые революционные дни бросился издавать... приказы. Написал один «Приказ по армии искусств», оказалось, что мало. Написал и второй. Затем устами некоего персонажа одной из своих поэм, дающей среди прочего сцену взятия Зимнего, обозначил ещё один приказ. Точнее, приказ-приговор: «Которые тут временные? Слазь!».

А матрос Железняк обессмертил себя повелением, обращённым к растерянным интеллигентам Учредительного собрания: «Караул устал, расходитесь!».

Слазь! Расходитесь!

Императив – это, по-русски сказать, повелительное наклонение: революция по-ве-ле-ва-ет. Бог повелевал миру быть, непосредственно воздействуя словом. А мы знаем – там, где есть повеление, непременно отыщутся и ослушники. С ними что делать? Бог изгнал Адама и Еву из рая. Слово и стоящие за ним смысловые оттенки заземлились; и на первый план в языке революции выдвигается понятие «гнать». Нет, не только в отрицательном смысле, также и в положительном: надобно кого-то до-гнать, ещё лучше пере-гнать. А как быть с историей? Тут и раздумывать нечего:

«Клячу истории загоним», – это опять Маяковский.

И от общего понятия «гнать» ответвляется негативное: разо-гнать – так, как доблестный матрос разогнал прекраснодушных устроителей несостоявшегося демократического государства.

Из-гнать можно было реально: из страны за рубеж, а потом и с Кавказа в Сибирь; счёт уже на миллионы пошёл, на толпы; людей перегоняли из края в край. Гнали и гнали. И всё же изгнания в жизни были превзойдены метафорическими изгнаниями: дарование чему-то нового имени – изгнание из памяти исконного, от дедов идущего знания. Всего прежде – религии, обладающей каким-то вне сферы воздействия революции находящимся секретом слова – молитвой.

.jpg)

Чрезвычайная «перерегистрация» прессы... Так могло бы быть. Пронесло. Навсегда ли? Рисунок: А. Бильжо

Язык «верхов»

Пасха в 1922 году приходилась на 3 апреля по старому стилю, на 16 – по новому. В середине марта, выходит, Великий пост был; и в добронравных Горках, за столом, при свете уютной зелёной лампы Ленин торопливо писал: «...Я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».

Он писал и писал, высекая пером на листках бумаги искры повелительных наклонений: «В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК... причём дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше (не меньше чем несколько десятков) представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии... Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро... На основании этого доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников... был проведён с максимальной быстротой и закончился не иначе как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров».

«Известия ЦК КПСС», 1990, № 4, с. 191–192.

Много было потом постановлений, решений, распоряжений, но великопостное послание Ленина остаётся и останется, на мой взгляд, находкою века: напрямую, лоб в лоб столкнулись два языка, два типа власти слова над человеком – изобилующий повелительными наклонениями язык директивы, приказа и неслышный, в данном контексте загнанный, за-гоняемый в подполье, язык молящихся. Один двинулся на другой в истребительный поход, не скрывая намерений извести его под корень, до основания.

Раз начавши изгонять кого-то из «рая», революция остановиться не может; и изгнание из «рая» становится её перманентным занятием, причём рай принимает изощрённейше неожиданные обличья, а власть, прежде бывшую только у Бога, стяжает себе человек.

Впрочем, Бог изгонял из рая конкретных людей за конкретный же грех. Его суд был правым, ибо каждому из согрешивших было воздано по делам его. А каков суд земной, использующий язык приказа, то есть язык абстрагирующий? Он не знает реальности, он освободил себя от неё. И не ведает он о существовании человека. Отдельного человека. Он магичен, если считать главным признаком магии способность её к превращению объекта во что-то другое, к метаморфозе. И глядишь, какой-нибудь шуйский батюшка в закапанной воском ряске, пьяненький дьячок, старушенция из вечно толкущихся возле церкви, чудом сохранившийся купчик обращены в представителей реакционного духовенства; и заранее намечено, сколько именно таких представителей надлежит расстрелять.

Расстреляли, конечно же, расстреляли, давши устную (!) директиву суду – кстати, именно тогда уже в полную силу сказалось «телефонное право». Слово слышимое, но невидимое, изливающееся как бы из неких невидимых сфер, превращающее человека в этакую статистическую единицу, в абстракцию. С ней же можно вытворять всё что угодно. И исчезли «духовен-ство», «купече-ство», «мещан-ство» – «абстрагировали» нас, пореволюционных, втискиванием нас в некое множество. Подобное «абстрагирование» вызвало к жизни своеобразную социогеометрию: «треугольник», «сектор» – «производственный сектор… учебный... идеологический» и так далее. Впрочем, всё проделанное с нами было проделано с нашим (как мы сейчас уже начинаем признавать) прямым участием. И если б речь шла только об упразднении сословий! Упразднялся немалый опыт народного жития. Упразднялась сама жизнь. Уничтожение библейски огромного числа конкретных человеческих жизней – производное от этого.

.jpg)

Сопляк! Грамотей! Писака! Хочешь отца «засветить»? Рисунок: С. Хасабов

Так кто же за всё отвечает?

Тот ли, кто писал директиву об уничтожении «шуйской нечисти» и подобные ей директивы? Или тот, кто помчался в Шую арестовывать батюшек да названных наугад мещан? Или члены Политбюро, выслушавшие обстоятельный устный доклад посланца и шепнувшие судьям судьбоносное слово? Сами судьи? Или, наконец, палачи – «исполнители» приговора?

Между жертвами, намеченными суммарно, абстрактно, и расстрелами – горы слов: директива, доклад, шепоток указаний суду, крючкотворная словесная волокита, чтение приговора и так далее. Вожди великолепно чувствовали логику революции: логику заполнения жизненного пространства словами (по блистательному определению современного философа-социолога Валерия Подороги, «священными текстами», бытовавшими в самых различных формах).

Многократное повторение слов, растолковывание их далеко идущего смысла друг другу стало едва ли не целью, а уж ликвидация батюшек и прочей многочисленной внутривражеской массы – средством, поводом для произнесения их.

Такого рода «революционное» словодельство с естественной необходимостью предполагало вытеснение неугодного «верхам» слова, настоящую охоту на него. Знаменитая статья 58–10 Уголовного кодекса РСФСР легализовала присущую революции логофобию; преследованию стали подвергаться не только непочтительное или брюзгливое слово, но и слово в адрес власти, государства, речённое недостаточно патетически. Предусматривалась определённая кара по поводу оговорок, обмолвок. Опечатка могла оказаться причиной гибели целого учреждения. Из алфавита были изгнаны устаревшие буквы, поменялся и сам облик слова. Дело доходило до того, что в преддверии скорого наступления мировой революции русский шрифт, кириллицу проектировали заменить латинским алфавитом. Под особый контроль попали лексикология, лексикография. Был уничтожен уже близящийся к завершению полный словарь великорусского языка. А уж труды Иосифа Сталина по вопросам языкознания вообще особый сюжет. К слову сказать, есть люди, которые и поныне считают их державным капризом, прихотью или хитроумным манёвром, имевшим в виду отвлечь чьё-то внимание от насущных проблем экономики. Да у Сталина не было проблемы насущнее, чем язык и его судьба!

Язык «низов», или недобродетельная добродетель

Право слово, революции – это какое-то сплошное восстание языка; и незадолго до 1917 года всё тот же Маяковский не зря беспокоился: «...улица корчится безъязыкая». А чтобы она перестала быть таковой, он взывал:

Используй,

кто был безъязык и гол,

свободу Советской власти...

«Безъязыкий» в концепции Маяковского – пария. Он беднее всех нищих; он гол, как Адам. А Советская власть дарует ему свободу. Это вовсе не традиционная свобода парламентских прений, научных дискуссий или божественных верований, нет, речь идёт о свободе воздвижения словесных строений.

Власть дала людям свободу, с которой они теперь не расстанутся; им даровано обладание словом – Разящим, Казнящим – им, знать ничего не знающим об ответственности за казнимую ЖИЗНЬ.

Впрочем, не всё так односложно. С самых первых лет революции люди строили вербальный, словесный мир; и ни в коем случае не следует торопиться, называя этот мир этаким пространством просто лжи, лганья. Нет, тут нечто другое: радость назвать себя новым именем, радость одоления реальности словомагией. И давно пора обратить внимание на сверхпримечательную закономерность: наиболее последовательные и пламенные новословотворцы и миросозидатели-сталинисты выходили из бедноты (ютившейся в бараках-клоповниках и коммуналках по семеро в одной комнате), мечтавшей освободить от капиталистического гнёта англичан и французов, в крайнем случае – чернокожих Африки. Слово, внемлемое ими, превосходило реальность, заменяло её.

Прав Василий Розанов – «воображать легче, чем работать». Огромная наша страна экстатически «воображала» себя, прилагая немалые усилия к тому, чтобы из линий, точек, треугольников и различных секторов сложен был незыблемый и ясный в своём роде эпический мир. Слово – всё, реальность – ничто. А отсюда – наша фантастическая необязательность. Слово сказано, так что же ещё человеку нужно?.. И солидный денежный долг не отдаётся опять же не только из корысти: обещал отдать, стало быть, уже как бы отдал; обещал позвонить по важному делу, значит, как бы уже позвонил; обещал прийти, значит, как бы пришёл. Пресловутые приписки на производстве не противоречат поэтике этого странного мира, а, напротив, логично в неё включаются: миллионы тонн хлопка как бы сданы государству ,тонны угля как бы выданы на-гора. Слово сказано, а реальность – какой-то вздор, о котором и говорить-то не принято. И не думаю я, что попытки вытащить народ из стремительно созданной им же самим чисто вербальной реальности смогут увенчаться быстрым успехом; сопротивление, во всяком случае, будет огромным.

Пока зримые результаты этих попыток – только новые варианты игры: играть стали не в бессребреников-энтузиастов, а в деловых людей, бизнесменов. Появились моложавые личности с твёрдым взором и металлом в голосе. Замелькала новая лексика: «спонсор», «менеджер», «телекс», «факс» – в общем, фейерверк новых слов. Принцип же остался (остаётся) прежним: не реальность, а слово, создающее её видимость и, следовательно, не влекущее за собой никакой ответственности. И глядишь, иностранные партнёры там и здесь расторгают контракты с нашими «фирмами», а мы искренне недоумеваем: с чего они блажат? Им же русским языком было сказано, что уплатим тогда-то и тогда-то. Значит, как бы и уплатили, эка непонятливые, право!

Слово – всё, реальность – ничто. Ох уж этот неизбывный страх оскверниться реальностью, соприкоснувшись с чем-то хоть немного несходным с тем, что привычно описано нашим привычным словом, что ревниво оберегается (охраняется)! Но ведь сказано: добродетель, нуждающаяся в охране, не заслуживает того, чтобы её охранять.

.jpg)

Стоило ли распелёнывать колбасное едало?