Простота хуже воровства

Взрослые учатся у детей. Моя дочка проходит в школе «про кочевников». Пришла домой весёлая: «А у нас Дима Румянцев сказал, что кочевники побеждали потому, что у них не было одного места. Мы-то обхохатываемся, а учитель переспрашивает:

– Почему побеждают?

– А им некуда возвращаться было, а если победить, можно и тут остаться...»

Перефразируя стародавнего автора, скажем: легче ребёнку понять исторические судьбы давно истлевших кочевников, чем взрослому кочевнику обстоятельства своей победы.

Нам, презирающим проложенную дорогу и вытаптывающим зимою и летом тропки, чтобы срезать и пройти напрямки, нам, кочевникам больших городов, приноровившимся к милой, но – увы! – несчастной жизни в автобусах, метро, стационарных общагах и других гнёздах простого человеческого счастья, свитых среди смердящих помойных баков многомиллионных городов, нам тоже вдруг пригрезилась победа.

Факт события уточняется очевидцами и новыми добровольцами, всё безрадостней регистрирующими бурный рост числа защитников Белого дома или шныряющими в поисках притаившихся, но тоже прибавляющих в числе путчистов. Признаётся, что выдающееся значение трёх дней в августе прямо пропорционально стремительности их мифологизации.

Миф вколачивается в историю аршинными гвоздями – три дня и три ночи, три настоящие жертвы (впрочем, были и какие-то ненастоящие – задавленные, говорят, по дороге к главной сцене). Даже мусор событий теперь не отправишь на свалку – только в музей.

Жизнь, как ни прискорбна эта банальность, продолжается и после победы, осознание которой становится медицинским фактом нашего существования. Оставим неприличный вопрос кто кого победил. Разве не ясно, чёрт возьми, что мы победили их или, что то же самое, народ победил путчистов?!

Из недавнего опыта тоже следует, что действительно одержанная – и не в три дня, а, скажем, в четыре года, – победа может обессмыслиться временем. Вот вам второстепенный, но для кого-то ярчайший знак такого обессмысливания: русские евреи просят убежища в Германии. Это потому, вероятно, так, что победители и пожинатели плодов чужой победы нечувствительно меняются местами.

Разлитый в воздухе чад чужой победы чем-то неуловимым одаряет побеждённых, а тонкий букет и нежный вкус её чем-то неуловимым развращает победителей.

И всё-таки, из чего же он состоит, этот вкус победы? Об этом очень трудно писать, не попробовав, тем более, что он каждому – свой. Немецкая журналистка Барбара Кернек днём и ночью интервьюировавшая людей у Белого дома, заметила, что сила их состояла в том, насколько разнообразны были причины, заставившие людей прийти на баррикады. «Один пришёл защищать свою парикмахерскую, другой – газетёнку, третий – подвешиваемое своё право уехать в Америку, четвёртый – остаться дома с чувством собственного достоинства: когда никому нельзя верить, надобно самому оказаться в нужном месте в нужное время...»

Но вот момент прошёл, светлые лица разошлись по своим священным частным делам. Лёгкий дух победы воспарил. А тяжёлые её фракции осели.

Голос свободы, свободы, добытой теперь уже собственной рукой, а не подаренной хозяином шесть лет назад, должен был перерычать радостные вопли дармового освобождения, спазматически надвигавшегося на страну с 1985 года. Так что, конец перестройки, прыжок из освобождения – в свободу?

* * *

Ужасна драма завистника, просидевшего все эти дни у телевизора и телефона в Германии и в Москву попавшего только на девятый день. Баррикадники – жена и друзья – ещё взывают к твоему воображению, но с каждым днём им всё труднее даётся мысленное и словесное воспроизведение подъёма трёх легендарных дней. А мне вместе обидно и – каюсь! – приятно, что с течением времени они уравняются со мной, спускаясь ко мне туда, где мы их словно бы поджидаем, не побыв на их вершине: там была неведомая мне предельная ясность противостояния, а здесь всё размыто привычной обстановкой знакомой, хотя и не мирной, жизни.

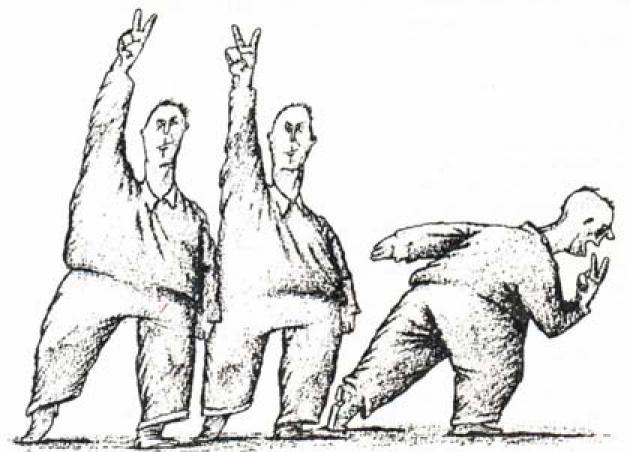

Выпрыгнувшие, как нерестящаяся рыба из магнита воды, те, кто одержал победу, пытаются изо всех сил удержать это мгновение, но не могут; и этот неуёмный хор «эврика!» – я нашёл истоки и причины путча! я нашёл причины его поражения! я нашёл главных преступников! я нашёл главных героев! – делает нас, до сих пор только зрителей, злорадно-полноправными участниками дискуссии.

Как советскому человеку и, стало быть, доктринёру и резонёру, хочется высказаться и мне. Путч, хочется сказать мне, или то, что произошло 19-21 августа 1991, – это апофеоз двоемыслия: сделавшие вид, что они собираются пустить в ход танки, первые лица в СССР ждали, что их подданные сделают вид, что приняли мнимую угрозу всерьёз, и тем признают ужесточение режима. Ни сном ни духом не готовились они к перевороту, ибо в простоте душевной были уверены, что действуют в рамках только слегка подправленных законов. Но не тут-то было. Оказалось, что достаточно горстки людей, принявших всерьёз себя перед лицом оскорбительной мнимости, чтобы маскарад провалился.

Услышав «маска, я тебя знаю», мнимые путчисты испугались того, что их приняли за настоящих.

Как все смогли убедиться, баран в волчьей шкуре выглядит куда противней, чем волк в овечьей. А впрочем, как говорил Черчилль, обидней всего оставаться овцой в овечьей шкуре.

Когда я впервые почуял этот страх овцы? Полуосознанно – когда увидел толпу людей в бараньих шапках, хотевших чьей-то крови и своими папахами сигнализировавших об особых правах своих эту кровь пролить.

Тут уже не маскарад Варлама Аравидзе из «Покаяния»: как вздрагивает в нас овца, когда он сбрасывает белую баранью бурку и остаётся в волчьем френче!

Мой страх сродни страху змеи, отползающей от запаха овчины в заросли, пока острокопытая отара кротких не затоптала её в прах.

Но вполне осознан этот страх был в тот день, когда на митинге победителей 22 августа 1991 года возле трибуны водрузили плакат с требованием отдать под суд «Лукьянова-пса».

С этого мгновения запах свободы на всём пространстве бывшей империи – не только в Закавказье или Бессарабии – смешался для меня с запахом овчины. Вот собрались на свой съезд казаки, вот горцы, вот другие исконные обитатели своих земель.

Борьба за право преимущественного ношения папахи того или иного фасона в том или ином ареале не только выталкивает душевнобольных в народные вожди, но лишает разума и тех, кто по определению никогда ни за какими вождями не ходок.

Противостоять общественному безумию, ставшему вожделенным достоянием Народов, одержавших Великую Победу, – пустое дело. Но поразмыслить над собственным безумием тоже полезно, тем более теперь, когда жалобы на окончательную утрату здравого смысла как на единственную общезначимую реальность дня стали общим местом для всякого разговора и почти всякого текста.

Это моё общественное безумие стало неизбежным итогом встречи двух образов одной действительности: одни мечтали о её наступлении, хотя в подсознании и у них шевелились здравые опасения за судьбу овец, другие израсходовали все умственные ресурсы на «заговаривание зубов» этой самой действительности, втайне надеясь, что всё обойдётся. То, чего больше всего боялся, и то, чего больше всего желал, – одно и то же событие.

Короткое замыкание, происшедшее в головах столь многих, так разрядило социокультурное пространство постперестроечной России, что даже самые глубокие, сокровенные историософские интуиции всплыли брюхом кверху, как глушёная рыба, и покачиваются на плоской глади дешёвого политиканства.

Не об одном только Ельцине горькую правду сказал простой русский казах Назарбаев: «Он мог получить весь мир, а заговорил о каких-то границах...»

Но что это значит – «получить весь мир»? Опять?!

Да нет, пожалуй, только одно – стать как мир.

Но кочевники требуют победы: «Герой, порази нам дракона!» И в который уж раз он его поражает и возвещает изумлённым согражданам: «Россия спасла мир».

Отчётливо замаячившая угроза деградации российского демократического в русское национальное движение превращает всю августовскую победу в пародию на послеоктябрьскую мясорубку 1917 года и снова обнажает роковые слабости всякой национальной демократии.

Главное её баранье упорство, вызвавшее мой овечий страх, – иррациональная тяга к воплощению очередной социальной утопии, вера в политическое чудо, для достижения которого нужно только забрать всю полноту власти из чужих рук в свои.

Требование политических полномочий за выказанную моральную твёрдость есть при этом не только одно из проявлений легкомыслия, но и попытка проектантов экономического чуда впервые привести в исполнение казавшуюся вечной формулу из «характеристики на...» – политически грамотен, морально устойчив». Правда, наскочив на властные полномочия, не замечаешь фатально приклеенной к полномочиям непопулярности.

Мистическая вера в силу и особое качество твоей власти (в отличие от любой чужой) сопутствует глубокому недоверию и даже презрению к законности как таковой. Одним из следствий именно этого презрения и стала главная ошибка демократических движений – признание учреждённой Сталиным национально-республиканской государственности в качестве высшего носителя суверенитета в распадающейся империи.

Вытекающий отсюда лозунг «независимости России от Союза» и будёновское голосование за него на Съезде российских депутатов сегодня, наконец, обнаруживает свой смысл: отдаление от союзного Центра осуществимо для России только ценой поглощения ею всех его, Центра, функций по отношению к остальным бывшим республикам Союза ССР. Вот почему нет никакой случайности в том, что новые российские лидеры и их демократические консультанты, сочувствующие идеям национального самоопределения, с редким единодушием приступили к высказыванию территориальных и иных претензий к бывшим союзным республикам, ныне добивающимся нового для себя статуса банановых.

Такой способ возрождения государственности через разрушение советской системы, несомненно, проще предложенного ранее Горбачёвым. Демократичнее ли он?

В нашем, кочевом, овечьем смысле – да. Этот способ – через независимость и суверенитет республик-изоляторов – сдвигает с места добровольцев и своеобразно оживляет страну. Наконец-то он ликвидирует интеллигенцию как социальную прослойку, оставив её в республиках для обслуживания национальной гордости, а в российском имперском центре – для службы в департаментах, префектурах и совместных предприятиях.

Что касается свободной печати, то здесь перспективы слабее. Захлёбывающиеся остроумием студенческого капустника, в недалёком прошлом, весьма достойные издания и журналисты выказывают после августовских событий черты, прежде выделявшие только самые дегенеративные партхозиздания. Тиснуть – и не один раз – насмешку над самоубийцей, опубликовать написанные в тюрьме стихи готовящегося к расправе «пса», смаковать сообщения о тюремных жалобах горе- путчистов, – не значит ли это, о братья по безумию, натягивать волчью шкуру на барана-читателя?

Кочевникам некогда оглядываться вокруг, а то бы они заметили: все, кому есть куда «вернуться», возвращаются. Одни возвращаются в географию, кое-где перешагивая через занятые тем временем другими проходы. Другие возвращаются в историю. России предлагается прийти в себя. Сделать это как австрийцам, скукожившись до известных размеров, но сохранив орла, – уже поздно; сделать это как британцам – география не позволяет.

Предлагаемый же национальный вариант самобытности, суверенитета и независимости, кочевой вариант, своей простотой, дешевизной и сердитостью не пропускают последние три столетия.

На Россию без границ, но с русским языком, без бомбы, но с полутораста миллионами работников – на это ведь национальной идеи не хватит... Что ж, тогда придётся кочевать. И тогда неизбежна всё ещё рычащая и всё ещё советская демократия с простонародным культом Хама – погубителя Драконов.

Гасан Гусейнов. Из журнала «Век XX и мир»

Ещё в главе «Гражданин - государство - мир»:

Простота хуже воровства