Пофилософствуем о любви, добре и зле

Попробую разобраться в тех высших ценностях, которых мы домогаемся за жизнь, и в их смене с возрастом.

Пожалуй, первое – это Любовь! Чтобы тебя любили – этого желает превыше всего и младенец, и старик. Чтоб мать, отец любили, друзья, женщина – возлюбленная.

Родина, Государство: «Эх, хорошо страной любимым быть!» – пели пионеры. Слава, честь, знатность – это все формы любви мира ко мне. Прожить хочется жизнь, купаясь в любви этой, не чувствуя себя одиноким и никчёмным: выйти из любви и войти в Любовь, в основную сокровищницу, доступную человеку; в Любовь как живой растущий организм, душевное туловище истории человечества.

Причём сюда вложить себя может человек неименитый более существенно, чем некий славный, записанный в газетах и историях деятель, учёный. ...Конечно, открытие в науке – это тоже форма любви, Эрос духовный к познанию, к истине.

Но этот акт – «престижен», а акт доброты простой, будничной – ну что в нём такого?.. А между тем и Бетховен говорил: «Я не признаю иного признака сходства, кроме доброты...»

А Достоевский писал: «3/4 счастья – это здоровье детей, на всё остальное падает лишь одна четверть», – значит, и успехи, и деньги, и слава и т.п. А он, у кого из 5 детей двое умерло, понимал это...

Я к тому на простых семейных формах радости и блага останавливаюсь, что они, во-первых, всем доступны, ближайши, и каждый может в них упражняться и ими наслаждаться и тут творить: творчеством любви заниматься.

А во-вторых, этим как раз пренебрегнуто в ценностной системе отсчёта нашего времени: многие бегут от семьи и из семьи – и часто к благам эфемерным, проглядывая истинное благо тепла душевного, любви детской и к детям, супружеской, к лону живому семьи-гнезда, что сопровождает нас от колыбели до могилы.

И вот рассмотрим теперь динамизм форм и превращений Любви в мире, в смене фаз возрастных.

Младенец – это только любовь семейная. Школьник – этот уже хочет, чтоб его любили учителя, друзья; и через них новые критерии входят в душевный склад и обиход и становятся векторами поведения: не быть трусом, быть другом, ценимым, лидером – впрямую или наоборот: ибо хулиган – это тоже лидер, как и первый ученик, и даже в большем, бывает, купается поклонении, «любовью» – преданностью пользуется.

Вот уже и извращённые формы наслаждения любовью народились: повелась страсть ломать, корёжить других: чтобы одни тебя любили, другие боялись, – и так зло вступило в мир ценностей человека, с ним считаться теперь приходится, выбирать.

А это уж только сердцем нельзя делать: надо включать рассудок, разбираться в плодах древа познания добра и зла. (Библейский миф обозначал этот момент как фазу грехопадения.) Человек забился средь форм Любви, причём одни вступают в конфликт с другими: любовь к маме – с преданностью компании друзей, любовь к брату, который офицер, – с верностью идее революции, как было в гражданскую войну.

Как среди частичных форм Любви разобраться и не ранить одну, услужив другой? Любовь к делу своему политическому приходит в конфликт с любовью к делу профессиональному (у физика-атомщика и гуманиста); любовь к зарабатыванию денег как условий хорошей жизни – с любовью к себе, к здоровью своему и тому, что истинно требуется человеку.

Хорошо сказал малороссийский Сократ Григорий Сковорода: «Всё нужное – нетрудно, а всё трудное – не нужно». И вся беда мира нынешнего, XX века, что львиную долю усилий тратят люди на охоту – добычу ценностей мнимых, которые и здоровье сокрушают, и души, и ум, и природу кругом губят, расхищая...

Так что же общее меж всех этих видов Любви, борющихся друг с другом не на живот, а на смерть? Общее: что это всё – Любовь, во-первых, и то, что это я люблю, во-вторых: мною осуществляются или испытываются они, моё «я» – в центре и узле.

Так возникает переплёт и сюжет: «я», микроцелое, относящееся и противостоящее большому Целому, которое есть Бытие, Жизнь – как Любовь.

И в древней заповеди «возлюби ближнего, как самого себя» (что есть почти у всех народов мира), опыт любви к себе подан как критерий любви к другому, к тебе.

И потому не надо любовь к себе снимать со счетов и гвоздить человека за неё; она естественная и даже основанием высоконравственного поведения быть может – как у Чернышевского теория разумного эгоизма: правильно понятая любовь к себе оказывается дружественна служению людям и даже жертве собой за други своя.

...Но и то, что кажется злом, есть рассемейность единой Любви на части: на любви малые, индивидуальные, атомистические, так что каждая начинает спорить за преимущественную именно к себе любовь – и отворот от других частей. Зависть, ревность, которые от Любви ведь, от её жажды происходят, выступают уже как формы зла, ненависти.

.jpg)

Одного корня крона. Автор фото: В. Ищенко

.jpg)

Семейный портрет. 1937 г. Художник А. Порет

Однако в Любви к части проявляется энергия всей Любви вообще: мать любит атомчик мира сего, крошечку родимую, а совсем не всё и Целое, – но этим конденсатом мировой любви и жив младенец в холодном мире сем. Ну а взрослые? Когда мы любим женщину и она нас, тут тоже чувство уживается с представлением о ничтожности и малости – жалкости существа этого: дунь – и нет его, а для тебя оно – весь мир застит: всё ничтожно без него!

И такого отношения к себе мы тоже жаждем и только его называем подлинной любовью.Такая точечная любовь одновременно оказывается и Любовью ко всему: вспомните, как в состоянии влюблённости весь мир и все люди кажутся добрыми, прекрасными, мы обожаем всё существование и обнимаем его благодарно радостной мыслью и чувством.

И вот уже в самой Любви намечается расчленение, и полюса проступают: любовь точечная и любовь – растворение – рассеяние – истаивание, мужская и женская, условно говоря. Любовь-истаивание – в философиях Востока и Юга преобладает: в индуизме, буддизме, даосизме – растворение «я»; в атмане-Брахмане – в нирване; в Дао, в Великой Матери – в объятии мира; в пантеизме – в «великом отказе» от желания и деяния, в несвободе...

Это – где жарко и двигаться не хочется, тяжко. На Западе ж и Севере тип любви точечной развился, укоренился; не истаивание, но усилие, сосредоточение на данной избранной малой точке существования – утеплить её, развить в цель и дело. Тут значима личность, персона, индивидуальная любовь, даже внематериальная – к душе человека, независимо от потускнения телесности.

Но и само зачатие, рождение есть проявление точечной любви, когда все силы и энергии мировой Любви сходятся клином, и, как ток с острия, стекает-брызжет мировое семя. В этом акте изгнана смерть. Смерть преодолевается – оттого, что человек переливается: ускользает из её клещей-щупальцев – в другое существование. «На миру и смерть красна» – то есть на фоне Любви мира ко мне и при том, что мир остаётся...

.jpg)

Решится ли сказать? Автор фото: В. Луцкус

.jpg)

Автор рисунка: И. Суровцев

Точечная любовь, когда она только телесно материальная, – воистину низовая. И всё развитие человечества, культуры и истории направлено на творчество всё более имматериальных форм любви: к Истине, к свободе, к чести, к власти, к науке, любознанию, ко благу народа – родины – класса своего, то есть своего мира – общины, в которой к умирать не страшно: в её обширном теле упасён и сохранён будешь.

Тут-то и возникает та путаница множества частичных любовей, что, исключая друг друга, порождают борьбу, и зло, и ненависть, и трудность, и даже отчаяние жить во Все-Любови. Но избрать-то – увы! – надо.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Сердце, крепись и терпи! Ты стерпело ведь нечто похуже! (Гомер)

Авторы фото: Г. Тиунова, П. Пешек, В. Варфоломеев, Л. Могильный

Заострим сейчас нашу формулировку до парадокса: у Зла нет субстанции (то есть оно не есть независимое начало Бытия); оно есть превращённое добро, тень блага, рассечённое, ущербное, но Добро тоже. И мы должны устремлять свой ум на то, чтобы понять ту благую точку, то благое намерение, из которого развилось это зло: ввернуть его обратно в первопричинное ему добро, подобно тому, как и злого, и неприятного нам человека надо представить младенцем в колыбели, кем он был же! – и был безобиден и ангельск, – и тогда мы смягчимся сердцем к нему и всё мудрее и глубже понимать станем. Недаром сказано: понять – значит простить.

...Зарывание от благ во зло обычно происходит, когда принимают принцип: «цель оправдывает средства», то есть раз цель благая, то для её достижения можно применять обман, грабёж, убийство. Убивал, ибо – враг же! Язычник, гяур неверный, ведьма, еретик – жги их во их душ же спасение! Зло, лукаво научились умножать своё царство в действительности таким образом: ставить впереди как цель на будущее привлекательный идеал и, отвлекши им бдительность нашего разума и совести, выпустить наружу духов злобы. А Цель, она и подождать может: она же будущее, а не мгновенность, не сейчасность. Она – не практична, не земна. А мы – тутоши, материальны...

Но опять зло я стал трактовать как чуть ли не первосубстанцию, равномощную со благом любви. Стоп! Лучше опять в глубь и назад: вчувствуйся – вмедитируйся в то, что есть Любовь – в плане и космическом, и как личного ощущения... В стихотворении Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...» – восход от пассивного варианта Любви как неги (меня ласкает мир) к активному: преисполняясь Бытием, я расширяюсь сам и восхищённою душою готов и жажду любить и отдать себя – возвратить вложенное в меня благо. Любовь – она взаимная: любовь плодит, индуцирует любовь...

Быть любимым или любить самому, активно, – что лучше, ценнее, что выбираете вы?.. Здесь опять же от натуры и индивидуальности многое зависит: кому – что? Кто создан быть любимым, а кто – любить и в этом высшее находить наслаждение... Пассивная форма Любви (быть любимым) имеет своим вектором Единое, Целое – с ним слиться, отрешаясь от «я», от муки отдельности своей и воли и свободы, от бремени выбора, и предпринимать – что?..

.jpg)

Возвратить улыбку – не это ли должны ставить политики первым пунктом своих программ?!

Автор фото: М. Штейнбок

Деятельная же любовь, как акт свободы человеческого «я», есть одоление силы земного притяжения, набирание второй космической скорости, духовность, труд, энергетика... Любовь деятельная, как наслаждение, есть радость от того, что я люблю! Пусть и безответно, без гармонии-симметрии, и, значит, пребываю в дисгармонии – но какой? – мною выбранной, высокой, антиэнтропийной!

...Эта радость, самому любить, есть культ части и культура частичного: да, из всего бесконечного разнообразия женщин и идей избираю именно вот ЭТУ одну и отдаю ей своё «я» – личность, сплавляю с ней и жизнь свою.

Трепет охватывает и мороз по коже – от восхищения такой способностью в человеке суметь выбрать часть – каплю средь Океана и подкрепить её, именно эту точку, – своей точкой и всей её энергией. При малости по величине – тут величайшая возвышенность умонастроений, ценность в духе. Вот почему акт духовной любви-жертвы расценивается на иных весах, не количественных, а качественных...

Но в индивидуальной любви и опасность – самовеличания, самолюбования: ведь на моем «я», на его выборе и векторе, держится вот эта частица-кроха в бесконечности безглавой Вселенной... И тут исходен раздел, отворот – от других частей, или пренебрежение, равнодушие; а если они претендуют на влечение к ним и любовь с твоей стороны, то вызывают раздражение и ненависть. А это уже «я» – зло.

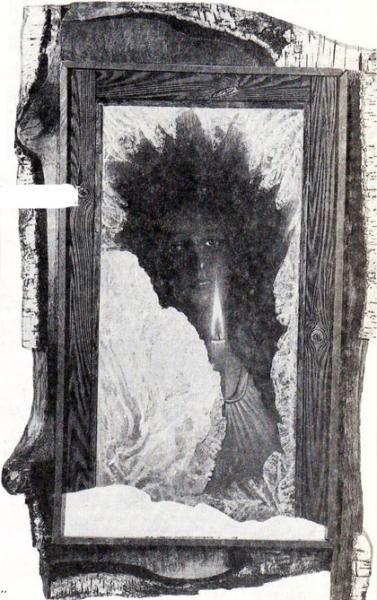

.jpg)

Художник З. Вайнфуртер

Я выбрал историю, литературу любить, а на меня также заявляет свои права математика – и вот я уже раздражён на неё и на себя.

Кто в этом виноват? Никто не виноват. Виновата просто частичность наша, не универсальность, короткость жизни и смертность, срок и предел вообще – так уж мы затеяны...

Что выбрать? Как жить? Как не разрушиться? Как остаться самим собой? Да и надо ли? «Я» ведь – не обязательно хорошо... Возникает гносеологическая паника! Гегель называл это состояние «несчастным сознанием», которое неспособно выбрать средь множества равноценных возможностей.

Как тут быть?.. – Два нам дано подсказа. Один – в античном чувстве – правиле меры. Умей её постигать, находить гармонию всех частей, разных стремлений – и ритм их смены. Они целительны: ради Целого и твою целость оберегают: тело – цело (один у них корень). Сюда же Сократово «познай самого себя» – то есть меру свою.

И в этом уже переход ко второму выходу: не сомневаясь, любить одну часть в дополнение к себе и идею и дело частичное, отдаваясь до конца и не соблазняясь другими рядом. Ведь соблазн этот – от слабости чувства, от малости жертвы и отдачи, от того, что себя больше любишь в любви, своё состояние, нежели предмет любви, и потому-то колеблешься, снуёшься в выборе предметов разных ты, дилетант – разнообразник – наслажденец. Дилеттаре (итал.) – развлекаться: пассивный вариант любви...

Итак, выход – в безраздельной преданности и всеотдайности (хорошее болгарское слово!). В индуизме путь бхактии (страстной любви) равномощен пути знания – джняны и пути кармы – благих дел, практических актов. Односторонность получается из человека при этом? Да. Но зато и творчески порождающая сила, антиэнтропийная.

А эта, злодейка Энтропия, и действует как раз через дилетантство – как ослабление творчески нацеленной энергии человека, превращая творца в потребителя, пассивный Эрос упражняя в нём.

...Созерцание – умозрение, которому я предаюсь, тоже род опьянения, упоения, неги интеллектуальной... Правда, кажется, что упражняю я при этом и активную свою способность – продуктивное воображение...

Георгий Гачев

Авторский дайджест статьи-умозрения,

написанной в 1979 г.

Ещё в главе «Семья - нация - страна»:

Пофилософствуем о любви, добре и зле

«И чтоб вам состариться на одной подушке...»