Обречённая демократия?

Сегодня уже очевидно, что демократические преобразования в политической области и рыночные отношения в экономике у нас буксуют. Гигантская страна стала объектом экспериментов, результаты которых, если будут положительными, в лучшем случае скажутся через поколение. А пока что социальная напряжённость увеличивается не от недели к неделе, а изо дня в день, и граждане России с растущей тревогой, а порой и отчаянием, ищут хотя бы какие-нибудь конструктивные элементы, сигналы надежды на спасение в крепнущей буре.

Александр Солженицын когда-то написал автобиографическое сочинение, назвав его «Бодался телёнок с дубом». Можно было бы назвать телёнком того или иного лидера, который бодал прежний дуб тоталитарного режима. Можно назвать телятами и тех, кто в демократическом упоении предавался тому же самому. Что же получилось?

Прежний дуб от сравнительно небольших ударов, на удивление всем, быстро рухнул, и стало ясно, что он прогнил насквозь и держался только потому, что не находилось ни лидера, ни группы лиц, способных его слегка боднуть. Выиграли мы или проиграли от того, что сгнивший дуб рухнул? Вопрос отнюдь не риторический. Всё дело в том, что в стране существовала плохая, негодная, но какая-то экономическая система. Отвратительная, но какая-то власть. Тоталитарное, но государство. А что существует сейчас?

В любых исторических реформах и преобразованиях важны не только вопросы: что делать? Каковы цели? Но и вопросы: как делать? В какие сроки ? Какими методами?

Слово «цивилизация» сегодня повторяется с той же назойливостью, как вчера слова «реальный социализм», – зачастую теми же самыми людьми. Но под этим словом понимается только западное общество. Для его поклонников нет ни мусульманской, ни китайской, ни, конечно, восточнославянской цивилизаций. «Цивилизованно» только то, что на Западе.

Приняв этот киплинговский империалистический тезис столетней давности, от которого сам Запад уже отказался, доморощенные западники-демократы не знают по невежеству или с умыслом, что не за год и не за пять лет Запад стал таким, как сейчас, а минимум за 400–500 лет. Отсчёт современной западной цивилизации нужно вести от Реформации, а то и дальше – от Ренессанса. И только преступно-наивные простачки считают, что можно западную цивилизацию завернуть в целлофан, привезти в Россию, развернуть, посадить – и она тут же зазеленеет, зацветёт, заплодоносит.

Господа, эти уроки проходили и мы, и десятки других народов. Турки, кое в чём добивающиеся ныне успехов, начали своё «озападнивание» двести лет назад. Японцы – более ста лет назад, с революции Мэйдзи. Но на этом пути всех ожидали и боль, и тернии, и топтание на месте, и временами попятное движение. И только ли народы Востока прошли сей путь?

Рыночники-демократы уверяют нас, что мы можем стать такими, как граждане западного общества, по мановению волшебной палочки, приняв сто или десять тысяч новых законов, заимствованных у них. Но в России пока нет условий, в которых эти законы могут нормально применяться. Прежде всего нет среднего класса, обладающего собственностью, стабильностью, сравнительно высокими доходами и культурным уровнем. Страна социально поляризована.

Между обнищавшими, особенно в результате последних реформ, более чем 90 процентами населения и жирующими 2-5 процентами провал. В стране нет политической культуры, без которой демократия невозможна. Отсутствуют психология демократического общества, понимание того, что права невозможны без обязанностей, а свобода подразумевает и ограничения, и самоограничения в интересах общества.

Нет традиций уважения к законам, поэтому с такой лёгкостью они принимаются и отменяются и с ещё большей лёгкостью просто не исполняются – начиная от первых лиц в государстве и кончая уличными торговцами. Но если всё это так, разве можно удивляться провалам и неудачам нашей демократии?

Всё острее встаёт вопрос: нынешняя демократия – для кого?

«Народ» пока проигрывает, но безмолвствует. Конечно, выигрывает формирующийся класс буржуазии. Но каковы его составляющие? Это отнюдь не те, кто поднимается «снизу», из фермеров, мелких предпринимателей, торговцев, ремесленников. Он формируется «сверху» в условиях, когда легализованная спекуляция стала формой крупной посреднической торговли, на которой можно заработать миллиарды. Он складывается из представителей коррумпированного бывшего партийного и нынешнего государственного аппаратов. Из мафиозных структур.

Можно ли рассчитывать на то, что этот класс, носящий в себе родовые черты паразитизма, станет локомотивом, который поведёт страну по пути прогресса, рыночного общества, «западной цивилизации»? Может быть, представители его второго поколения, прошедшие через гимназии и реальные училища, университеты и коммерческие школы, станут нормальными, «цивилизованными» капиталистами. А пока что его позитивная роль в обществе сомнительна.

На пути к созданию гражданского общества стоит ещё одна колоссальная преграда. Это люмпен-пролетарская психология. Не стоит забывать, что партократия имела массовую социальную базу – люмпен-пролетариат, то есть людей, лишённых корней, собственности, «психологических босяков», презиравших настоящий труд, собственность, культуру. Люмпен-пролетарской психологией ныне заражены все слои общества сверху донизу. Крестьянин-люмпен смотрит на землю как на мачеху, а не как на мать.

Рабочий-люмпен выпускает негодную продукцию и заранее знает, что это брак. Интеллигент-люмпен производит никому не нужную интеллектуальную халтуру, будь то в науке или культуре. Бюрократ-люмпен создаёт видимость занятости, тормозит любую работу. Представитель сил порядка – люмпен занят не борьбой с преступностью, а обеспечением своего собственного благополучия и спокойствия.

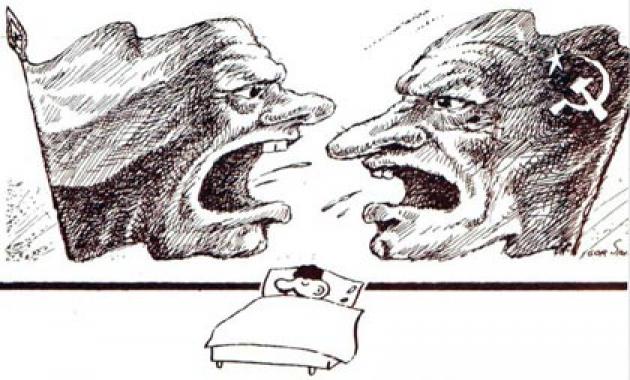

.jpg)

Какова виктория, таковы и «викторианцы». Автор рисунка: Г. Живуцкий

Люмпены способны и на разрушительный пьяный бунт, и на принятие тоталитарного режима. Но если предоставленные сами себе ростки нового общества будут растоптаны или превратятся в неузнаваемых уродцев-мутантов, то где же выход? Ждать двести лет?

В России государство всегда было особой частью общества. Оно было призвано защищать страну от внешней опасности и инициировать перемены-реформы. Конечно, в отдельные периоды оно не только паразитировало своей чудовищной бюрократией, но отчуждалось от общества настолько, что становилось враждебным ему, будь то в военно-бюрократической или партийно-полицейской форме. Но общество в России никогда не существовало без государственного вмешательства.

.jpg)

Автор фото: В. Никитин

Старый спор между западниками и славянофилами, трансформировавшийся сейчас в спор между демократами и патриотами-государственниками, кажется в настоящих условиях нелепым. Без организующего воздействия на процессы приватизации, развитие частного предпринимательства, на создание упорядоченного рынка страна не выживет. Без элементарного государственного порядка, дисциплины, контроля и учёта она не выплывет в море разнузданной анархии. Поэтому демократическая идея без государственной – антинациональна, а национально-государственная идея без учёта демократической перспективы и опыта Запада – реакционна.

.jpg)

Наши сложности и в том, что развитие событий в стране неотделимо от отношения к нам остального мира. Слишком громкие аплодисменты раздавались в адрес отечественных демократов на Западе. Слишком любили и любят там Михаила Горбачёва. Но почему? За внедрение гласности и демократии? Полноте.

США поддерживали кровавые режимы шаха Ирана, императора Эфиопии потому, что они служили их интересам, а за это можно было закрывать глаза и на тюрьмы, и на пытки, и на попрание прав человека. Потому-то и любят Горбачёва на Западе, что вряд ли найдётся лидер, оказавший больше услуг США и Западу в целом, чем это сделал наш бывший президент.

Объединение Германии, освобождение от коммунистического режима стран Восточной Европы, развал Советского Союза, почти полное уничтожение советской военной мощи – за всё это имя Горбачёва будет вписано золотыми буквами в историю Запада.

Мы должны ожидать того, что едва наше государство возьмётся наводить порядок, как с Запада послышатся угрозы и окрики, а то и санкции, и давление. Нас хвалят, пока мы слабы и расколоты. Русские во имя будущего торжества «цивилизации» в очередной раз должны потерпеть и пострадать.

.jpg)

– Отдай «Известия»!

– Не отдам!

– Тогда я съезд собрать не дам!

Ведь великие идеалы стоят жертв. Особенно оправданных, когда это не твоя жертва. Так считают на Западе, который одной рукой нам помогает, а другой принимает в десятикратном размере наше сырьё и наши «нелегальные» капиталы.

.jpg)

Автор рисунка: А. Меринов

Итак, вновь становится ясным, что перескочить через целый этап развития общества, через созревание в нём определённых элементов материальной и духовной культуры одним махом просто невозможно. Опасность велика. В глазах населения демократические лозунги и сами демократы всё чаще сливаются с образом массовой безработицы, обнищания, с вымыванием интеллигенции из общества. Всё больше раздаётся голосов ностальгии по какому ни на есть порядку, по сильной руке, по сильной власти, по диктатуре.

.jpg)

Живётся трудно, и всяк нахмурен. Чему ж смеётся нардеп Бабурин?!

По какой диктатуре?

Это может быть или просвещённый, умный авторитаризм, если хотите – национально-демократическая диктатура, которая, несколько ограничив разнузданные свободы, обеспечит политическую стабильность, обуздает преступность, упорядочит переход к рыночным отношениям и пойдёт в конце концов к тем же ориентирам, но постепенно, шаг за шагом. Или же сложится диктатура тоталитарная, опирающаяся на люмпенов, которая сделает попытку вернуться к старому, то есть к болоту и гниению, и к «холодной войне», способной быть заранее и вновь проигранной на международной арене.

Автор этих строк с открытым забралом выступает за просвещённый, умный авторитаризм.

Но кто может гарантировать, что этот авторитаризм будет именно просвещённым и умным?

В этом вся загвоздка. Пожалуй, пока что можно видеть только две гарантии. Первое – психологическое отвращение здоровой части русского общества к системе абсурдной партийно-полицейской диктатуры. Второе – давление Запада, которое в этом случае может сыграть позитивную роль, ограничивая эксцессы государственной власти, сползание к тоталитаризму, опасному для всего мира.

Увы, никакого оптимистического сценария не предвидится. Приходится надеяться на лучший из плохих вариантов.

Алексей Васильев. Из газеты «Куранты»

Ещё в главе «Наука - политика - практика»:

Мужество быть и мужество знать (предположения по поводу типов исторического понимания)

Обречённая демократия?