Невостребованное Слово, или язык «отменённой реальности»

«В начале было Слово». В этом известном библейском изречении, пусть и логически неадекватном, заключена, безусловно, бездна смысла. Язык – живая душа, основа, своего рода каркас естественно развивающейся культуры, цивилизации.

Правда, это не означает, что он застрахован от неестественных трансформаций в определённых пространстве и времени. История отнюдь не малого числа стран имеет достаточно тому подтверждений.

В представленном же тексте – речь о «советском языке» – образовании, не помеченном в каких бы то ни было лингвистических справочниках, однако существующем наяву.

Вокруг этого феномена и строит свои рассуждения доктор философских наук Мераб МАМАРДАШВИЛИ. Глубокий учёный-обществовед – один из немногих нонконформистов – шёл в своём диагнозе советской деятельности, отражённой в языке, до донышка.

– Начну с того, что у нас говорят на каком-то странном, искусственном, заморализованном языке, пронизанном агрессивной всеобщей обидой на действительность как таковую.

То есть в той мере, в какой она осмеливается проявлять себя как действительность, независимо от злых или добрых намерений лиц и их идеологической, нравоучительной принадлежности. Это какой-то «воляпюк», нечто вроде «болезненного эсперанто», обладающего свойствами блокировать, уничтожать саму возможность оформления и кристаллизации живой мысли, естественных нравственных чувств.

В пространстве этого языка почти нет шансов узнать, что человек на самом деле чувствует или каково его действительное положение. Если воспользоваться выражением Оруэлла, то это действительно «ньюспик», то есть новоречь, представляющая собой двоемыслие. С одной стороны, двоемыслие – признак распада культуры, опустошения её живого ядра, а с другой – это нечто, не позволяющее кристаллизоваться духовным состояниям человека.

Ну, например, некто воевал в Афганистане и не был с самого начала назван воином-интернационалистом. Я утверждаю, что само это словообразование и обязанность называть происходящее таким ритуально обязательным (как, скажем, и «ограниченный контингент советских войск в Афганистане») словосочетанием есть удушение возможности явлению быть тем, что оно есть на самом деле, «узнать себя».

Как нам относиться ко всему этому? Не выкристаллизовавшись в восприятии действительности, реальности войны, первоначально искреннее человеческое чувство, естественно, получает заряд отрицательной порочной энергии, источаемой из псевдоназвания, из парафразы.

Кроме того, этот язык уничтожает сами основы перевода естественной «плоти» чувства в его культурное состояние. Он пронизывает мысль, всё человеческое в человеке, пронизывает, повторяю, каким-то слащавым и затемняющим морализаторством...

– Это ваше основное впечатление? Когда оно сложилось?

– Оно давно уже сложилось при изучении, наблюдении русской жизни от самых её основ.

Причём под «русской жизнью» я не имею в виду этническое явление, а строго определённый социально-политический, бытовой и социально-культурный комплекс, называемый Россия и объединяющий самые различные этносы.

Теперь – в советском его варианте. Хотя можно сказать, что родина «советского феномена» – Россия, сам он не представляет собой нечто чисто русское. Ведь говорим же мы «Советская Армения», «Советская Азия», «Советская Грузия» и т.д.

Так вот, о впечатлении: парадоксально, но именно там, где меньше всего морали (в смысле культурного состояния, а не нравственной потуги), там чаще всего ищут моральные мотивы и только о них и говорят, поучают друг друга, все взывают к доверию, добру, духовности, любви и т.д.

«Как же, вы мне не доверяете?», «Как вы можете меня не любить?», «Ведь я – солдат, детище народа», «родная армия», «родная прокуратура» и пр.

И никто не осмеливается называть вещи своими именами, ибо его тут же душат требованиями доверия, любви, единения, любую попытку противостоять этому считают оскорблением святынь и моральных чувств советского человека.

То есть я хочу сказать: никакая мысль не прививается. И это традиционное, хроническое российское состояние.

Это совершенно первобытное, дохристианское состояние какого-то магического мышления, где слова и есть якобы реальность. Это абсурд, но абсурд, который блокирует любое человеческое чувство, в том числе, например, национальное.

Если оно попало в эту «машину» (а машина, как известно, не может дать о себе отчёт, объяснить себя), то оно внутри неё превращается в тёмные и разделяющие нации страсти.

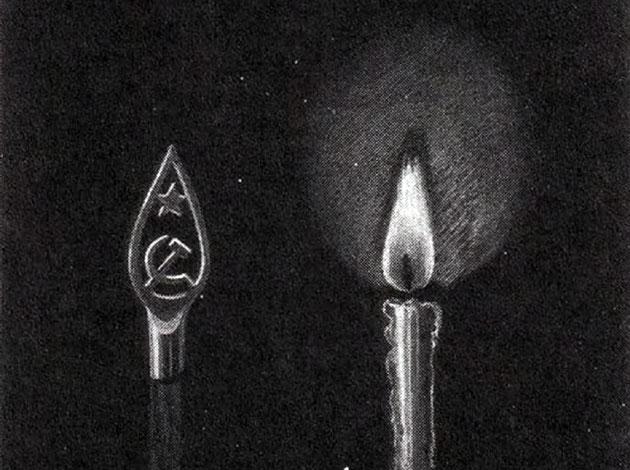

.jpg)

Как протекала жизнь под потоками сознания из репродукторов?

– Имеется в виду и язык?

– Да, я утверждаю, что эта машина создана несколькими десятилетиями разрушения языка и появления вместо него советского новоречья, и беда в том, что у людей, оказывающихся лицом к лицу с реальностью, это вызывает онемение восприятия.

Формируются люди, которые могут смотреть на предмет и не видеть его, смотреть на человеческое страдание и не чувствовать его.

В английском языке есть слово «зомби», которое, кстати, очень подходит для определения этого антропологически нового типа.

По внутренней форме этого слова кто-то придумал в английском и слово «намби», но уже с более точным оттенком для интересующего нас вопроса. «Намб» по-английски значит – «глухой», «тупой», «бесчувственный», «онемевший». «Намби», следовательно, это онемевшие люди, но не в смысле языка, а в смысле онемения чувствительности или немоты внутренней.

«Сознательность», «духовность» – это всё из словаря «зомби» или некоей орды, которая оккупировала и выжгла пространство страны словами «план», «морально-политическое единство народа» и тому подобными прелестями, инсценирующими какое-то ритуальное действо вместо реального действия и жизни.

Отсюда проблема восстановления культуры есть прежде всего проблема восстановления языкового пространства и его возможностей.

Народные радетели призывают вернуться к действительности народной жизни, защищают её от пропаганды насилия, пороков, развязности нравов и прочего, как будто она уже есть в готовом виде и её нужно лишь очистить от искажений, причём последние обычно связываются с влиянием западной культуры, пронизанной якобы индивидуализмом.

В ответ на это я бы повторил то, что сказал герой известного романа Б. Пастернака, который видел эти процессы в самом зарождении, – доктор Живаго.

Когда друзья упрекали его за то, что он оторван от действительности, доктор в ответ воскликнул: «Всё это так. Но есть ли в России действительность?» Так вот, я утверждаю: судя по тому, что я вижу сквозь эту морализованную кашу, душащую любую мысль, этой действительности нет, реальность просто отменили.

– Но ведь существуют объективные законы, по которым всё равно всё будет происходить независимо от морализаторства и запрета на нарушение благолепия, от одёргивающих заклинаний?

– То, что должно произойти, неизбежно произойдёт по реальному различию интересов, функции и положению вещей.

А так называемые призывы к духовности – они и есть чаще всего выражение состояния индивидуумов, которые не знают (и не хотят знать), что существуют объективные отношения.

Тем, кто оглушал людей на съездах народных депутатов СССР словом «держава», я сказал бы, что так же, как не существует действительности, нет и никакой «державы», а есть только державно-ностальгические чувства. А она сама – призрак, Тень. Не отрицаю, разумеется, силы тени, но это сила всего лишь тени.

Я уж не говорю о том, что нет и империи. Это слово – ловушка, из тех, которые уничтожают в своём пространстве любые возможные семена и почву для кристаллизации социального развития, поиска вариантов, альтернатив, новых форм бытия и прочего.

Всё дело в том, что СССР – совершенно особая империя, империя не русского народа, а посредством русского народа.

Да, именно с таким языком и через него проникали в нравственность, духовность народа все разрушительные процессы, и нечего здесь обвинять, скажем, промышленность, ибо нет никакой промышленности, как нет державы, нет действительности.

России свойственно иметь все недостатки современных явлений, не имея самых этих явлений, их преимуществ. Она испытала на себе все порочные последствия и недостатки индустриализации, не имея самой индустриализации (а не просто больших заводов, дающих большой вал).

В России не существует крупной промышленности в европейском смысле этого слова. Есть все отрицательные следствия урбанизации, но нет городов, нет феномена «урбис» и т. д.

Совершенно противоположные, исключающие друг друга вещи раздирают наши души, ибо мы пытаемся жить вне мыслительной традиции, вне мысли, то есть в отменённой реальности.

Двигаясь по магнитным линиям языковых ловушек, социальных ловушек, идеологических ловушек, реальные эмоции, например, женщины, переживающей за сына, воевавшего в Афганистане, выражаются готовностью публично распять единственного человека, который пытался остановить убийство её сына, и бить поклоны человеку, который послал её ребёнка на смерть.

Что за реальность такая? Я имею в виду эпизод на съезде Советов СССР с освистанием академика Сахарова – энергичнейшего противника Афганской войны, выступавшего и за дегероизацию её.

Или взять, к примеру, слово «план». О каком плане идёт речь, когда используется словосочетание «перевыполнить план»? План, который перевыполняют, не есть план. Мы видим внеплановую анархию и тут же пытаемся «лечить» её планом, который эту анархию породил.

Если планом регулируются труд, зарплата, нормативы (и к тому же, возможно, изменение этих нормативов в зависимости от перевыполнения плана, или, как выражаются экономисты, «от достигнутого»), то становится совершенно ясно, что никакое это не планирование как экономическая категория, а просто внеэкономический механизм принуждения – больше ничего.

Но вернёмся к исходному пункту и допустим, что я ничего этого не говорил, и в простоте душевной попытаемся оперировать словом «план» и таким образом что-нибудь понять... Ничего не сможем понять, но превратимся в злобных кретинов, которые ненавидят всех окружающих, если у них есть что-нибудь такое, чего нет у тебя, что-нибудь «неподелённое».

Это основное чувство, гуляющее сейчас по всем пространствам: если не мне, то никому; у меня нет – не хочу, чтобы было у моего соседа. Так ведь? Вот что получается.

Когда начинаешь анализировать, то называешь вещи своими именами, а если перестаёшь называть, так как имена эти оскорбительны для возвышенных чувств или идейных иллюзий, тогда ты уже сам себя сделал жертвой существующей реальности, слепой, глухой жертвой, и источник зла будет заключён уже в тебе самом.

Тогда действительно это империя зла, если её питают такие вот субъекты, в которых чувства и мысли производятся по законам, названным мною здесь.

И желать противопоставить какую-то предполагаемую народную нравственность довольно неприглядному, но реальному нравственному состоянию масс могут лишь носители совершенно невежественной и косной силы, не знающей себя (какие бы добрые намерения ни были у людей и что бы при этом они о себе ни думали).

Они могут сколько угодно защищать свой народ и любить его, но в действительности они его, на мой взгляд, предают, потому что все те продукты, которые называются «современной цивилизацией», есть продукты длительного исторического развития и действия именно личностных начал культурной жизни, индивидуальных начал.

– Личностные начала культурной жизни. Какое это непростое дело для многих и многих! Вот почти обмолвка, фраза про одного героя (кажется, из «Котлована» Андрея Платонова) примерно такая: вместо того, чтобы слышать свою душу, он слышал шум сознания, льющегося из репродуктора...

– Да уж, обмолвка гениальная, в ней бездны открываются...

В новую эпоху массы стали усваивать культуру как нечто, что им положено по праву, что можно отнять у имущих и присвоить себе.

Но дело в том, что культура, дух – неделимы. Это то, чем ты не располагаешь, а можешь лишь на мгновения обретать в собственном духовном движении.

И это весьма демократическое свойство, я бы сказал, глубокое (евангелическое, если угодно): равенство людей в труде, личностной самореализации, а вовсе не равенство обладаний.

А ведь захотелось – «взять и поровну разделить»!

И опять-таки, возвращаясь к проблеме языка... Многие нравственные или политические явления – суть явления языкового происхождения.

Вспомним то нетерпение, которое в 20–30-е заставляло без оглядки мчаться в будущее, притягательно маячившее на горизонте. Это нетерпение во многом подстёгивалось как раз языком, в котором были наскоро пройдены и потреблены понятия, заимствованные извне, но толком не усвоенные и не освоенные. Они не имели опоры во внутреннем развитии субъектов, ими оперирующих.

Субъекты на деле пропустили какие-то моменты интеллектуального и духовного развития, а в языке оказались впереди всех... самые революционные, самые передовые и т. д.

Этим-то языком мы ускоряли и саму реальность Именно с его помощью отдавали себе отчёт в происходящем, а происходило зачастую нечто совсем инородное этому языку. Так что сегодня мы должны осознать, как ни странно, языковую природу беспокоящих нас бед и зол.

Мы должны многое сделать прежде всего во искупление содеянного нами. Мир ещё полон неоплаканных жертв, залит неискупленной кровью. Судьбы многих неизвестно за что погибших взыскуют о смысле случившегося.

Одно дело погибнуть, завершая и впервые этой гибелью устанавливая смысл своего существования (например, в освободительной борьбе), и совсем другое – сгинуть в слепом одичании, так что после гибели нужно ещё доискиваться какого бы то ни было смысла происшедшего.

Но кровь всё равно проступает то там, то здесь, как на надгробьях праведников в легендах, в совершенно неожиданных местах и вне какой-либо понятной связи. И мы всё ещё живём как восприемники этой социальной лучевой болезни, по мне, более страшной, чем любая Хиросима.

Наследники странные, мало пока что понявшие и мало чему научившиеся на своих собственных бедах. Перед нами поколения, как бы не давшие потомства, ведь неродившееся, не создавшее себе почву и жизненные силы для прорастания не способно и рождать.

И вот бродим безъязыкие, с переписанной историей, не зная порой, что действительно происходило и происходит вокруг нас и в самих нас. Не чувствуя права на знание свободы и ответственности за право ею пользоваться.

.jpg)

Автор рисунка: Л. Тишков

– Всё это придётся приобретать. К свободе сделаны только первые шаги.

– Речь идёт прежде всего о том, чтобы превратиться в современную цивилизованную нацию. Быть свободным – значит иметь силу и способность быть свободным.

Если говорить, например, об особенно актуальном – национальной политике, то применительно к ней эту силу можно создать кирпичик за кирпичиком и оставаясь на месте, внутри Советского Союза. Тем более, что существует ресурс солидарности народов, живущих в составе Союза.

Это предполагает целый период нравственного и умственного перерождения, перевоссоздания и совершенствования самого себя – каждого человека, каждой нации. В конкретных делах веди себя как свободный человек – и будешь свободен.

У тебя появятся своего рода мускулы – навыки, умение жить в гражданском обществе. А это подразумевает высвобождение свободных социальных сил. Таких, которые рождаются и сцепляются друг с другом, минуя обязательное государственное опосредование.

Притом – сил самых разных: и Общества филателистов, и Союза театральных деятелей... Надо понять, как важно умение людей данной культуры жить в условиях такого общества, в котором рядом существует множество самостоятельных образований, жизнеспособных самих по себе. Таких, которыми государство сознательно решило не управлять. Только тогда может высвободиться из-под спуда способность к самоорганизации и развитию, а в этом и есть основное свойство и, если так можно сказать, требование жизни.

Из книги М. Мамардашвили

«Как я понимаю философию»

(Москва, «Прогресс», 1990 г.)

Ещё в главе «Жизнь - слово - дело»:

Творец, уста явленьям отмыкающий

Невостребованное Слово, или язык «отменённой реальности»