Русь под медным небом

Тень длинных мечей

Случай как судьба

Конец истории?

Триумф

Наблюдая, как разворачиваются события в последнее десятилетие или около того, трудно избавиться от ощущения, что во всемирной истории происходит нечто фундаментальное. На наших глазах в двадцатом веке мир был охвачен пароксизмом идеологического насилия, когда либерализму пришлось бороться сначала с остатками абсолютизма, затем с большевизмом и фашизмом и, наконец, с новейшим марксизмом, грозившим втянуть нас в апокалипсис ядерной войны.

Но этот век, вначале столь уверенный в триумфе западной либеральной демократии, возвращается теперь к тому, с чего начал: не к предсказывавшемуся ещё недавно «концу идеологии» или конвергенции капитализма и социализма, а к неоспоримой победе экономического и политического либерализма.

Триумф Запада, западной идеи, очевиден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив. В последнее десятилетие изменилась интеллектуальная атмосфера крупнейших коммунистических стран, в них начались важные реформы. Этот феномен выходит за рамки высокой политики, его можно наблюдать и в широком распространении западной потребительской культуры.

То, чему мы, вероятно, свидетели, – не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления. Это не означает, что в дальнейшем никаких событий происходить не будет – ведь либерализм победил пока только в сфере идей, сознания; в реальном, материальном мире до победы ещё далеко.

Однако имеются серьёзные основания считать, что именно этот идеальный мир и определит в конечном счёте мир материальный.

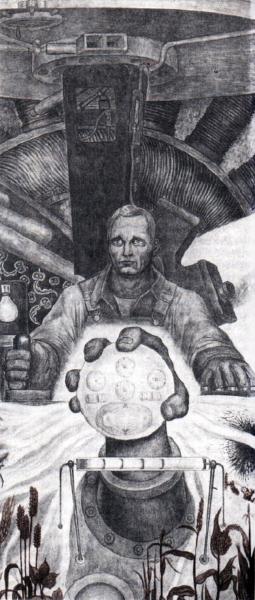

.jpg)

Красная конница. Плакат 1919 года

Всякая волна Истории разобьётся об утёс Времени (К. Прутков)

О Гегеле не по Марксу

Представление о конце истории нельзя признать оригинальным. Наиболее известный его пропагандист – это Карл Маркс, полагавший, что историческое развитие, определяемое взаимодействием материальных сил, имеет целенаправленный характер и закончится, лишь достигнув коммунистической утопии, которая и разрешит все противоречия. Впрочем, эта концепция истории – как диалектического процесса с началом, серединой и концом – была позаимствована Марксом у Гегеля.

Плохо ли, хорошо ли это, но многое из гегелевского историцизма вошло в сегодняшний интеллектуальный багаж. Скажем, представление о том, что сознание человечества прошло ряд этапов, соответствовавших конкретным формам социальной организации, таким как родоплеменная, рабовладельческая, теократическая и, наконец, демократически-эталитарная. Гегель полагал, что в некий абсолютный момент история достигает кульминации – в тот именно момент, когда побеждает окончательная разумная форма общества и государства.

К несчастью для Гегеля, его знают ныне как предтечу Маркса; лишь немногие из нас потрудились ознакомиться с его работами напрямую. Впрочем, во Франции предпринималась попытка спасти Гегеля от интерпретаторов-марксистов и воскресить его как философа, идеи которого могут иметь значение для современности.

Наиболее значительным среди этих истолкователей был Александр Кожев, русский эмигрант, который вёл в 30-х годах ряд семинаров в парижской Ecole Practique des Hautes Etudes (Высшая практическая школа). Среди его студентов числились такие будущие светила, как Жан Поль Сартр и Раймон Арон; именно через Кожева послевоенный экзистенциализм позаимствовал у Гегеля многие свои категории.

Кожев стремился воскресить Гегеля периода «Феноменологии духа», провозгласившего в 1806 г., что история подходит к концу, ибо видел в поражении, нанесённом Наполеоном Прусской монархии, победу идеалов Французской революции. И хотя предстояло ещё много работы (впереди была отмена рабства и работорговли, надо было предоставить избирательные права рабочим, женщинам, расовым меньшинствам и т. д.), но сами принципы либерально-демократического государства с тех пор уже не могли быть улучшены.

В нашем столетии две мировые войны и сопутствовавшие им революции помогли пространственному распространению данных принципов.

Появляющееся в конце истории государство либерально – поскольку признаёт и защищает, через систему законов, неотъемлемое право человека на свободу; и оно демократично – поскольку существует с согласия подданных. Кожев называет его «общечеловеческое государство». Здесь разрешены все противоречия и утолены все потребности. Нет борьбы, нет серьёзных конфликтов; а что осталось, так это экономическая деятельность.

Для Гегеля противоречия, движущие историей, существуют прежде всего в сфере человеческого сознания, то есть на уровне идей (1), – не в смысле тривиальных предвыборных обещаний американских политиков, но как широких объединяющих картин мира. Лучше всего назвать их идеологией. Последняя, в этом смысле, не сводится к политическим доктринам, которые мы с ней привычно ассоциируем, но включает также лежащие в основе любого общества религию, культуру и нравственные ценности.

Понимание Гегелем отношений идеального и материального мира исключительно сложно. Начать с того, что для него различие между ними есть лишь видимость, преодолеваемая самосознающим субъектом, а материальный мир лишь аспект духа. Для него реальность не подчиняется идеологическим предрассудкам профессоров философии; но нельзя сказать, что идеальное у него ведёт независимую от «материального» мира жизнь.

Гегель оказался на какое-то время выбитым из колеи таким весьма материальным событием, как битва при Йене. Однако если писания Гегеля или его мышление могла оборвать пуля из материального мира, то палец на спусковом крючке в свою очередь был движим идеями свободы и равенства, вдохновившими Французскую революцию.

Для Гегеля всё человеческое поведение в материальном мире и, следовательно, вся человеческая история укоренены в предшествующем состоянии сознания. Похожую идею позже высказывал и Джон Кейнс, считавший, что взгляды деловых людей обыкновенно представляют собой смесь из идей усопших экономистов и академических бумагомарак предыдущих поколений. Это сознание порой недостаточно продуманно и может принимать форму религии или простых культурных обычаев. Но в конце концов эта сфера сознания творит материальный мир по своему образу и подобию. Сознание – причина, а не следствие. Поэтому реальной подоплёкой окружающей нас событийной путаницы служит идеология.

У позднейших мыслителей гегелевский идеализм стал влачить убогое существование. Маркс перевернул отношение между реальным и идеальным, отписав целую сферу сознания – религию, искусство и самую философию – в пользу «надстройки», которая полностью детерминирована у него преобладающим материальным способом прозводства. Ещё одно прискорбное наследие марксизма состоит в том, что мы не расположены верить в самостоятельную силу идей. Последним примером этого служит имевшая большой успех книга Пола Кеннеди «Возвышение и упадок великих держав».

В ней падение империй объясняется просто – экономическим перенапряжением. Конечно, доля истины в этом имеется: держава, экономика которой еле-еле справляется с тем, чтобы себя содержать, не может до бесконечности расписываться в своей несостоятельности. Однако на что именно общество решит выделить три или семь процентов своего валового национального продукта – на оборону либо на нужды потребления, есть вопрос политических приоритетов этого общества, а последние определяются в сфере сознания.

Макс Вебер в своей знаменитой книге «Протестантская этика и дух капитализма» отмечает, что в соответствии с любой экономической теорией, по которой человек есть разумное существо, стремящееся к максимальной прибыли, повышение расценок должно вести к повышению производительности труда. Однако во многих традиционных крестьянских общинах это даёт обратный эффект снижения производительности труда: при более высоких расценках крестьянин, привыкший зарабатывать две с половиной марки в день, обнаруживает, что может заработать ту же сумму, работая меньше, и так и поступает.

Выбор в пользу досуга, а не дохода, в пользу военизированного образа спартанца, а не благополучного жития-бытия афинского торговца, или даже в пользу аскетичной жизни предпринимателя периода раннего капитализма, а не традиционного времяпрепровождения аристократа, – никак нельзя объяснить безликим действием материальных сил; выбор происходит преимущественно в сфере идеологии.

Непонимание того, что экономическое поведение обусловлено сознанием и культурой, приводит к распространённой ошибке: объяснять даже идеальные по природе явления материальными причинами. Реформы в Советском Союзе обычно трактуются как признание того, что идеологические стимулы не смогли заменить материальных и для целей преуспеяния следует апеллировать к низшим формам личной выгоды.

Однако глубокие изъяны социалистической экономики были очевидны уже тридцать или сорок лет назад. Почему же соцстраны стали отходить от централизованного планирования только в 80-х? Ответ следует искать в сознании элиты и её лидеров, решивших сделать выбор в пользу «протестантского» благополучия и риска и отказаться от «католической» бедности и безопасного существования (2).

И это ни в коем случае не было неизбежным следствием материальных условий, в которых эти страны находились накануне реформы. Напротив, изменение произошло в результате того, что одна идея победила другую.

Дело не в том, чтобы отрицать роль материальных факторов как таковых. С точки зрения идеалиста, человеческое общество может быть построено на любых произвольно выбранных принципах, независимо от того, согласуются ли эти принципы с материальным миром. И на самом деле, люди доказали, что способны переносить любые материальные невзгоды во имя идей, существующих исключительно в сфере духа, идёт ли речь о священных коровах или о Святой Троице.

.jpg)

Автор рисунка: X. Бидструпа

– История, молилась ли ты на ночь?

Исторические вызовы: прошлые и уходящие. И будущие?

Действительно ли мы подошли к концу истории? Существуют ли какие-то фундаментальные «противоречия», разрешить которые современный либерализм бессилен, но которые разрешались бы в рамках некоего альтернативного политико-экономического устройства? Мы не будем разбирать все вызовы либерализму, исходящие в том числе и от всяких чокнутых мессий; нас будет интересовать лишь то, что воплощено в значимых социальных и политических силах и представляется частью мировой истории, лишь то, что можно было бы назвать общим для всего человечества идеологическим фондом.

В уходящем столетии либерализму были брошены два главных вызова – фашизм (3) и коммунизм. Согласно первому, политическая слабость Запада, его материализм, моральное разложение, утеря единства суть фундаментальные противоречия либеральных обществ; разрешить их могли бы только сильное государстве и «новый человек», опирающиеся на идею национальной исключительности.

Фашизм был сокрушён Второй мировой войной. Это, конечно, было весьма материальное поражение, но оно оказалось также и поражением идеи. Каких-либо материальных причин, исключавших появление после войны новых фашистских движений в других регионах, не было; всё заключалось в том, что экспансионистский ультранационализм, обещая бесконечные конфликты и в конечном итоге военную катастрофу, лишился всякой привлекательности.

Гораздо более серьёзным был идеологический вызов, брошенный коммунизмом. Маркс утверждал, что либеральному обществу присуще неразрешимое противоречие между трудом и капиталом. Поскольку классовый вопрос сегодня отошёл на второй план, привлекательность коммунизма в западном мире находится на низком уровне.

Судить об этом можно по сокращающейся численности членов и избирателей главных европейских коммунистических партий и их открыто ревизионистским программам; по интеллектуальному климату, наиболее «продвинутые» представители которого уже не верят, что буржуазное общество должно быть наконец преодолено. Это не значит, что в ряде отношений взгляды прогрессивных интеллектуалов в западных странах не являются глубоко патологичными. Однако те, кто считает, что будущее за социализмом, слишком стары или слишком маргинальны для реального политического сознания своих обществ.

Допустим, что фашизма и коммунизма больше не существует: остаются ли у либерализма ещё какие-нибудь идеологические конкуренты? Или иначе: имеются ли в либеральном обществе какие-то неразрешимые в его рамках противоречия? Напрашиваются две возможности: религия и национализм.

В последнее время все отмечают подъём религиозного фундаментализма в рамках христианской и мусульманской традиций. Некоторые склонны полагать, что оживление религии свидетельствует о том, что люди глубоко несчастны от безличия и духовной пустоты потребительских обществ. Однако хотя и пустота, конечно, идеологический дефект либерализма, из этого не следует, что нашей перспективой становится религия.

Ведь сам либерализм появился тогда, когда основанные на религии общества, не столковавшись по вопросу о благой жизни, обнаружили свою неспособность обеспечить даже минимальные условия для мира и стабильности. Теократическое государство в качестве политической альтернативы либерализму и коммунизму предлагается сегодня только исламом. Однако эта доктрина малопривлекательна для немусульман, и трудно себе представить, чтобы это движение получило какое-либо распространение.

Другое «противоречие» либерализма – национализм и иные формы расового и этнического сознания. Действительно, значительное число конфликтов в прежние века, две чудовищные мировые войны в этом столетии порождены национализмом в различных его обличьях; и если эти страсти были до какой-то степени погашены в послевоенной Европе, то они всё ещё чрезвычайно сильны в третьем мире.

Однако неясно, остаётся ли национализм неразрешимым противоречием для либерализма. Дело в том, что национализм неоднороден: это не одно, а несколько различных явлений – от умеренной культурной ностальгии до высокоорганизованного и тщательно разработанного национал-социализма. Большинство националистических движений в мире не имеет политической программы и сводится к стремлению обрести независимость от какой-то группы или народа, не предлагая при этом сколько-нибудь продуманных проектов социально-экономической организации.

Нельзя исключить того, что внезапно могут появиться новые идеологии или не замеченные ранее противоречия (хотя современный мир, по-видимому, подтверждает, что фундаментальные принципы социально-политической организации не так уж изменились с 1806 г.).

Окно в завтра: история и постистория

Что означает конец истории для сферы международных отношений? Чем идеологизированный мир в сумме своих характеристик будет отличаться от того мира, в котором мы живём?

Обычно отвечают: вряд ли между ними будут какие-либо различия. Ибо весьма распространено мнение, что идеология – лишь прикрытие для великодержавных интересов. В сущности, здесь гоббсовский взгляд на политику применён к международным отношениям: агрессия и небезопасность берутся не как продукт исторических условий, а в качестве универсальных характеристик общества.

Достаточно спорно, что идеология – лишь надстройка над непреходящими интересами великой державы. Ибо тот способ, каким государство определяет свой национальный интерес, не универсален, он покоится на предшествующем идеологическом базисе так же, как экономическое поведение – на предшествующем состоянии сознания.

Экспансионизм и соперничество в девятнадцатом веке основывались на не менее «идеальном» базисе; просто так уж вышло, что движущая ими идеология была не столь разработана, как доктрины двадцатого столетия. Во-первых, самые «либеральные» европейские общества были нелиберальны, поскольку верили в право одной нации господствовать над другими, не считаясь с тем, желают ли эти последние, чтобы над ними господствовали. Оправдание империализму у каждой нации было своё: от грубой веры в то, что сила всегда права, до признания Великого Бремени Белого Человека и желания дать цветным культуру Рабле и Мольера.

Безобразным порождением империализма девятнадцатого столетия был германский фашизм – идеология, оправдывавшая право Германии господствовать не только над неевропейскими, но и над всеми негерманскими народами. Со времени его феерического поражения законность любого рода территориальных захватов была полностью дискредитирована.

И всё же сказанное ни в коем случае не означает, что международные конфликты вообще исчезнут. Ибо и в это время мир будет разделён на две части: одна будет принадлежать истории, другая – постистории. Конфликт между государствами пост- и государствами «просто истории» будет по-прежнему возможен. Сохранится высокий и даже всё возрастающий уровень насилия на этнической почве, поскольку эти импульсы не исчерпают себя и в постисторическом мире.

Палестинцы и курды, сикхи и тамилы, ирландские католики и валлийцы, армяне и азербайджанцы будут копить и лелеять свои обиды. Из этого следует, что на повестке дня останутся и терроризм, и национально-освободительные войны. Однако для серьёзного конфликта нужны крупные государства, всё ещё находящиеся в рамках истории; а они-то как раз и уходят с исторической сцены.

.jpg)

Ужас! Мама, роди меня обратно... (А. Вознесенский)

Ностальгия по истории

Конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, – вместо всего этого экономический расчёт, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлетворение изощрённых запросов потребителя. В постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории.

Я ощущаю в самом себе и замечаю в окружающих ностальгию по тому времени, когда история существовала. Какое-то время эта ностальгия всё ещё будет питать соперничество и конфликт. Признавая неизбежность постисторического мира, я испытываю самые противоречивые чувства к цивилизации, созданной в Европе после 1945 года, с её североатлантической и азиатской ветвями. Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит историю взять ещё один новый старт?

Френсис Фукуяма

Дайджест по публикации

в журнале «Вопросы философии»

***

1 - Это выражено в знаменитом афоризме из предисловия к «Философии истории»: «всё разумное действительно, всё действительное разумно».

2 - Полное объяснение причин реформы в Китае и России, конечно, гораздо сложнее. Советская реформа, например, в значительной мере была мотивирована ощущением небезопасности в области военной технологии.

3 - Я не употребляю здесь термина «фашизм» в его точном смысле. «Фашизм» здесь – любое организованное ультранационалистическое движение с претензиями на универсальность в смысле уверенности движения в своём праве господствовать над другими народами. Так, имперская Япония может быть квалифицирована как фашистская, а Парагвай Стресснера или Чили Пиночета – нет.

Ещё в главе «Времена - народы - мир»:

Конец истории?