Есть ли будущее у России?

Дело любви

Жизнь как что-то веселое

Эротические искания в прошлом и настоящем

Секс и эротика

В прошлом эротические искания ограничивались почти исключительно верхушкой общественной пирамиды. Поразительная эротическая раскованность XVIII века – феномен, не выходящий за узкий круг потомственной аристократии и крупнейшей буржуазии. В народную толщу она не проникла.

В западном мире широкие массы сегодня впервые напрямую участвуют в «мятеже» такого рода. Правда, в других цивилизациях движения с эротической подоплёкой не раз принимали общенародный характер – возьмём проникнутый сексуальностью даосизм в Китае, тантризм в Индии, на Тибете.

Скажут, даосизм и тантризм – движения по сути своей религиозные, тогда как нынешний эротический бунт полыхает вне храмовых стен, а порою носит подчёркнуто антихристианский характер. Уточняю: антихристианский, но не антирелигиозный.

Исходя из того, что религиозный инстинкт, как опасался Юм и подтвердила история XX века, у человека врождённый, я спрашиваю себя: не предвещает ли нынешний взрыв эроса близкую эпоху оргиастических культов? До недавнего времени поборники эротических свобод отстаивали права личности и её страстей, сегодня акцент перенесён на коллективные, публичные стороны проблемы.

И ещё одно отличие последних лет: возбуждает теперь уже не само наслаждение, а его зрелище и участие в этом зрелище. Эрозия традиционной морали и упадок христианской обрядности (об охлаждении к казённым церемониям уж не говорю), как ни парадоксально, оживили тягу к коллективному причастию и литургии. Наше время изголодалось по празднествам и обрядам.

В Америке движение за сексуальные свободы проникнуто моралью, дидактикой, благими общественными намерениями и прогрессистскими политическими взглядами. Всё это, не говоря о массовости и демократизме, отличает его от других подобных движений в истории Европы, равно как и от той интеллектуальной традиции, которая идёт от маркиза да Сада и видит в эротике воплощённое насилие и законопреступление. Рядом с мрачными видениями Сада оптимизм американских бунтарей поразителен.

Подрывая основы пуританской морали, обрекавшей телесный низ на прозябание в подполье, эротический бунт проделал очень странную, причём явно морального свойства, метаморфозу. Он и речи не заводит о том, чтобы познать утаённое: нет, его требуется лишь в юридическом смысле признать. Читай, освятить сексуальность как воплощённую природу. Признаются любые отклонения и расстройства. Все они законны, поскольку естественны. Нарушений не существует: всё есть природа. Узакониваются самые запретные и потайные стороны эротики.

Эротический бунт стоит на том, что страсти, именовавшиеся противоестественными, то бишь прежние «прегрешения против природы», напротив, естественны, а посему законны. Критики возражают, видя в противоестественных страстях именно исключения, нарушения нормы: расстройства и недуги, приводящие на кушетку психоаналитика, к смирительной рубашке жёлтого дома или за решётку тюрьмы.

Я бы напомнил этим критикам, что естество и норма – понятия условные. Но и бунтарям не следовало бы забывать, что эротика к природной сексуальности отношения не имеет, это секс осоциаленный. Мятежники смешивают природное и социальное, секс и эрос. Секс – принадлежность животного мира, природная функция организма. Эрос возникает в обществе. Первый – биология, второй – культура. Суть эротики – в воображении, эротика – это метафора сексуальности.

Граница между сексом и эросом – в слове «как бы». Эротика – всегда игра, церемониал преображения: мужчины и женщины ведут себя в любви, как будто они львы или орлы, голуби или богомолы, но ни лев, ни богомол так не любятся. Человек может увидеть себя в животном, животное себя в человеке – никогда. К сексу как таковому эротика отношения не имеет: это секс, пресуществлённый воображением, – обряд, спектакль.

Возврат к природе, не говоря о его невозможности, был бы возвратом к сексуальному поведению животных. Концом не только «страстей» Фурье или «склонностей» Сада, но и самой невинной ласки, цветочного венка, поцелуя. Всей гаммы чувств и оттенков, которые со времён неолита и по сей день обогащают душу и воображение стольких мужчин и женщин. Финалом эротического бунта стало бы упразднение эроса, его высочайшей и неукротимой сути – идеи любви.

В истории Запада любовь всегда была потаённой и подрывной ересью Средних веков, разрушительницей буржуазной морали, жарким ветром, овевавшим (и взвивавшим) романтиков и долетевшим до сюрреалистов.

Страсти – достояние общества, почему власть уже с эпохи неолита и берётся ими руководить, направлять их. С другой стороны, любовная страсть включает, говоря словами Сада, всю гамму «насильственных» или «жестоких склонностей» – к разрушению и саморазрушению. Связь жертвы и палача не ограничивается сферой политического господства, зыбкое царство эротических чар тоже без неё не обходится.

Сад мечтал об обществе сильных страстей и мягких законов, где единственным священным правом каждого оставалось бы право на наслаждение; там была бы запрещена смертная казнь, но не преследовалось убийство на сексуальной почве. По-моему, мечта маркиза ближе всего к корриде или бойне.

Если вслед за Фрейдом принять, что сублимация и подавление – это плата за жизнь в обществе, то суть эротики – законопреступление: мы обречены раз за разом изобретать правила, закрепляющие сексуальную норму, и снова преступать их. Хоть какой-то выход из дилемм эротики – попытка преодолеть двойное проклятие, в котором видят вечный удел эроса: принуждение и преступление, запрет и разрыв.

Как бы ни различались подобные группы по своим философским истокам – будь это христианство, герметические учения, буддизм, индуизм, – у них есть один общий элемент – ритуальное нарушение границ.

Для христианских и языческих гностиков, для индуистских и буддийских тантристов задача ритуала – вписать исключительное в рамки целого. Дело не в простой перемене, а в глубочайшем, поистине религиозном обращении. Преступление становится священнодействием, разрыв с общественной моралью – воссоединением с абсолютом.

Подчёркивая и углубляя близость эротического и религиозного ритуала, эти секты всего лишь выводят в свет давнее родстве эротики, религии и – в самом широком смысле слова – поэзии. Связь между опытом священного и эротического – воображение. И религиозный обряд, и любовная церемония это прежде всего представления.

Реальность переходит в образ, а образ, в свою очередь, обретает плоть. В воображении призраки наших желаний становятся живыми, ощутимыми. Силой воображения эротическое желание всегда увлекает за пределы – за пределы животной сексуальности.

Среди струн эроса (а метафора тела как музыкального инструмента – из самых древних) есть и нарушение границ. Но нарушение лишь одна, пусть и крайняя, ступень на пути от собственного тела к мечте о других воплощениях, а далее – к поискам их в реальном живом теле другого человека. Таков исток эротического церемониала – церемониала, который тоже на свой лад освящает исключительное.

Но, чтобы вести за пределы, эротика должна быть поиском. Чего или кого? Других – и себя. Другой – это наш двойник, призрак, сотканный желанием. Он всегда и навсегда другой и именно поэтому – наша противоположность: что бы там ни было, он – за пределом, и нам так и не слиться с ним, вечно чуждым.

Перед этой неодолимой дистанцией можно вести себя по-разному: либо уничтожить другого, а на самом деле – себя (садизм и мазохизм), либо идти всё дальше и дальше, к свободе другого и признанию за ним этой свободы. Для меня предел эротики не в садомазохистском нарушении границ, а в принятии другого. И называется этот предел любовью.

.jpg)

Автор фото: П. Раот

– Отойвала?

– Не-а...

– Потеяла?

– Не-а...

– Так и было?!

– Ага!

– Интейесная какая констъюкция!

Любовь – свойство личности

У куртуазной любви, в сравнении с гностиками и тантристами, две особенности. Она не эротику преображает в обряд, а освящает своё суверенное существование как особый душевный церемониал, далёкий и от религиозной литургии, и от общественных и моральных условностей: у неё, понятно, нет ничего общего ни с церковью, ни с браком.

С другой стороны, куртуазная любовь это не тот «совершенный путь», который для либертинских сект у гностиков и в тантризме равноправен с аскезой и противостоит ей, а личный опыт, внутреннее освобождение: в этом она опять-таки вне культа и теологии. Нарушение и освящение здесь – за рамками религии.

И как образ, и как внутренний опыт, эротика в Западном мире перерастает в то, что другим эпохам и укладам, за редкими и частичными исключениями, неизвестно, – в любовь. Суть подобного опыта не в религиозном откровении потустороннего, но в страстной мечте о неповторимом другом – таком же и непостижимом. Перед священным таинством богоявления верующий ощущает себя бесконечно чужим; перед тайной любимого существа влюблённый чувствует родство и вместе с тем неустранимую непохожесть.

Коренясь в одной душевной почве, два этих опыта далее расходятся: между религиозным таинством и таинством любви лежит граница – непереходимая черта, разделяющая два плана бытия, божественный и человеческий.

В XI–XII веках в Провансе люди открыли – точней, признали – такую разновидность взаимоотношений, которая, при всём родстве с эротикой и религией, не сводима ни к тому, ни к другому. Я сказал «признали», поскольку любовный опыт – сверстник рода человеческого; и всё-таки лишь в Провансе, в уникальной исторической ситуации, он обрёл права на самостоятельность.

История любви в её отличии от эротики ещё не написана. Не знаю, принадлежит ли честь её изобретения целиком и исключительно Западу, но в любом случае могу сказать, что понимание любви в арабском мире, Индии классической эпохи, в Китае и Японии не совпадает с западным. Конечно, персидская и арабская эротика во многом близка провансальской и, скорее всего, решающим образом повлияла на возникновение «куртуазной любви».

Различия с Индией и Дальним Востоком куда резче. В этих цивилизациях само понятие личности, то есть наделённого душой отдельного существа, этой оси, на которой вращаются все любовные отношения в западном мире, почти не значимо, а у буддистов попросту отсутствует. В индуизме – переходящей от воплощения к воплощению душе, а с нею и тому, что могло бы называться личностью, предстоит в конце концов исчезнуть в лоне Брамы.

У буддистов, чей подход ещё радикальнее, в душу верят только еретики. Для них любовь – краткий эпизод на долгом и извилистом пути, лишь миг в долгих приключениях духа. Чтобы оценить разделяющую нас дистанцию, вспомним Паоло и Франческу, приговорённых навсегда остаться собой и вечно гореть в огне безнадёжной страсти.

.jpg)

Автор рисунка: Л. Меринов

Без сучка, без задоринки...

На Западе, уже с Платона, любовь неотделима от понятия личности. Каждая личность – целый мир. Больше того, она потому и личность, что в ней слиты душа и тело. И любовь – это тяга не просто к смертному телу или бессмертнои душе, но к целостной личности – неуловимому сплаву телесного и духовного.

Любовь связывает не только материю и дух, тело и душу – она связывает два плана времени: вечность и миг. Христианство шагнуло дальше: личность не просто целостна, она неповторяема. Разорвав круговое время античного язычества, христианство утвердило мысль, что каждый приходит на землю один раз, второго не будет. Жестокий парадокс: мы любим «вечно» и единожды.

Арабы отшлифовали Платона, а Прованс пришёл уже к полной суверенности любовного опыта. Парадоксальность западного представления о любви – единстве души и тела, смертного и вечного – породила, естественно, целую вереницу впечатляющих сравнений.

Возрождение и барокко предпочитали говорить о железе и магните. Что же, метафора убедительная: в магните и вправду слиты непримиримые противоположности, которыми живёт любовь. Неподвижный магнит притягивает железо, так и возлюбленная влечёт и тянет нас к себе наподобие магнита: из объекта она превращается в субъект, не переставая, опять-таки, быть объектом.

Метафора подчёркивает различия между любовью и эротикой. Любовь делает эротический объект субъектом, наделённым самостоятельной волей: эротика же обращает объект желания в знак среди прочих знаков. У каждого из участников эротической церемонии строго определённое место и особая роль; так слова складываются во фразу.

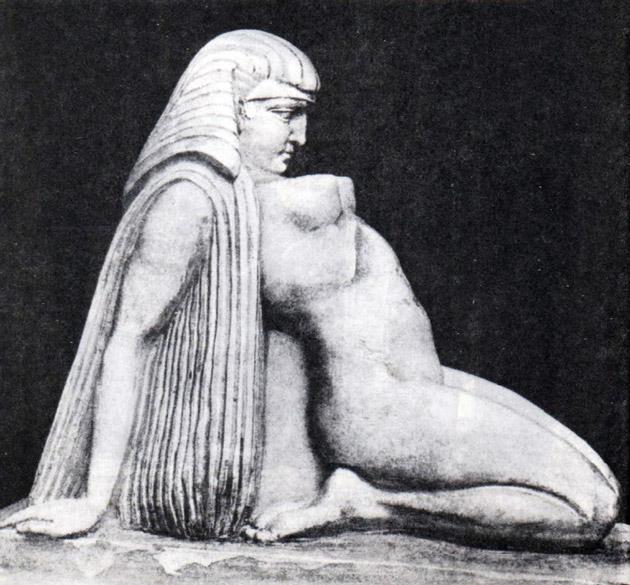

Эротический обряд это своего рода композиция, а значит – представление. Поэтому нагота здесь тоже маска, личина. Обнажённые пары и их разнообразные позы – всего лишь цифры в бесконечных сочетаниях сладострастной математики мира. В эротико-религиозных сектах Востока нагота символична: низкородная девушка, сочетающаяся с жрецом в тантрийском ритуале, это богиня, Шакти или Дакини, Пустота, вагина, а он – воплощённая молния, ваджра, пенис, адамантовая сущность Будды.

Ещё о различиях между любовью и эротикой. Первая – явление историческое; если верить свидетельствам прошлого, любовь – достояние лишь некоторых групп и цивилизаций. Вторая встречается в любом человеческом сообществе: обществ без эротических ритуалов не бывает, как не бывает их без языковых форм и трудовых навыков. Но самое главное – любовь индивидуальна, она обращена не к коллективу, не к группе, а всегда к одному-единственному человеку.

Эротика, напротив, социальна, самая древняя и распространённая её форма – коллективный церемониал, оргия или вакханалия. Эрос интересует не вот это неповторимое существо, а его особенности, отличия, и только если они служат на благо родовой силы, родового начала – естества, страсти. Любовь это признание того, что каждый из нас неповторим, почему и история её в Новое время переплетается с революционными движениями, на чьих знамёнах, начиная с XVIII века, свобода и суверенность каждого.

Эротика, наоборот, утверждает господство космических или природных сил; люди для неё – игрушки Эроса и Танатоса, божеств, вселяющих ужас.

.jpg)

Художник Ф. Штук

– Но тот, кто раньше с нею был,

Он эту кашу заварил

Вполне серьёзно...

(В. Высоцкий)

Пуританство навыворот

Романтики и сюрреалисты восторгались любовью, на свой пылкий лад продолжая одну из ключевых традиций Запада. Напротив, в нынешнем восстании эроса главное – не любовь. Доискиваться до корней этого факта, подлинного вырождения чувств и духа в нынешнюю эпоху, я здесь не могу.

Скажу только, что оскудение любви напрямую связано с упадком понятий о душе. Порывая с традициями Запада, точнее – с той вереницей образов любви, которую оставили нам в наследство философы и поэты Европы, нынешний эротический бунт – на свой лад, а может и не ведая об этом – встаёт на путь, проложенный задолго до него такими сектами и движениями, как гностики и тантризм.

Но сегодняшний процесс – вне рамок религии, а потому, в отличие от гностицизма и тантризма, не может опереться на религиозную образность, довольствуясь одной идеологией. По всем внешним признакам он – не религиозная ересь, а политический протест. На нём та же печать фальши, что на всех политических псевдорелигиях XX века. И в этом главное отличие нынешнего движения от прежних.

Тантристы перекладывали индуизм и буддизм на язык эроса. Что-то подобное делали в начале нашей эпохи гностики: пытались эротизировать христианство – и потерпели крах. Сегодняшний процесс ведёт в обратную сторону – это политизация эроса. Разворачиваясь как бунт против западной и прежде всего – пуританской морали, эротический протест прогремел именно в Соединённых Штатах и других протестантских странах – в Англии, Германии и, понятное дело, Дании и Швеции.

При всей симпатии к борьбе за политические, моральные и социальные права в рамках этих движений, я бы всё-таки различал политику и эротику. Да, женщины угнетены практически во всех цивилизациях мира, но вряд ли стоит сводить всё богатство отношений между мужчиной и женщиной к политическому, экономическому или социальному господству. Так мы лишь обедняем и смешиваем понятия. Эрос политикой не исчерпывается.

Бунт против репрессивной морали невозможен без двух вещей, которые, если и не определяют, то, по крайней мере, объясняют его, – без экономического процветания и политической демократии.

В коммунистических странах никакого эротического бунта нет, а сексуальные отклонения, как известно, караются ссылкой и лагерем. Восстание эроса на Западе – предвестье решительных перемен, которые могут перевернуть ход американской истории, а вместе с ней и истории всего мира. Коротко говоря, это разрыв с системой ценностей протестантского капитализма. Этот разрыв неизбежно облекается в форму моральной критики. Критика переходит в протест, а тот – в политические требования, борьбу за права сексуальных меньшинств.

Так наша эпоха превращает секс в идеологию. Понятие отклонения, с одной стороны, обессмысливается, поскольку теперь это естественная склонность, а с другой – возрождается в виде полемики: эротика перерастает в социальную и политическую критику. Моральный и правовой подход к эросу ведёт к его политизации.

Секс становится критической силой, он издаёт манифесты, держит речи, запруживает улицы и площади. Он теперь не просто телесный низ, священная и проклятая область страстей, судорог, взрывов и конвульсий. У Сада секс выступал философом, его силлогизмы были извержением вулкана: это логика выплеска и разрушения.

Сегодня секс становится площадным проповедником, а его голос – призывом к борьбе: наслаждение теперь вменяется в обязанность. Пуританство навыворот. Индустрия делает секс статьёй дохода, политика – предметом общественного мнения.

Октавио Пас

Перевод с испанского Б. ДУБИНА

По публикации в журнале «Человек»

Ещё в главе «Времена - народы - мир»:

Эротические искания в прошлом и настоящем